En 1928, un opéra sans diva, sans grand orchestre, sans nobles sentiments fait scandale à Berlin. Son héros est un voyou, sa musique sent le cabaret, et sa morale tient en un aphorisme ravageur : "Qui est le plus grand criminel — celui qui vole une banque ou celui qui en fonde une ?" Avec «L'Opéra de quat'sous» («Die Dreigroschenoper» - «The Threepenny Opera»), Brecht et Weill inventent bien plus qu’un spectacle: ils changent à jamais les règles du théâtre musical.

3.A.1) La création de l'œuvre en Allemagne puis dans le monde...

3.A.1.a) Création mondiale dans le Berlin libre de la République de Weimar

Pour l’Allemagne, la défaite de la Première Guerre mondiale s’est avérée dévastatrice. Dès la destitution du Kaiser, la nouvelle République de Weimar est le siège de terribles troubles politiques et est écrasée par le paiement de réparations de guerre délirantes. Dix ans plus tard, à la fin des terribles années ‘20, l’Allemagne a connu quelques années de stabilité, avant de plonger des 1933 dans le nazisme. Durant toutes ces années, précédant l'arrivée d'Hitler, les écrivains d’avant-garde n'ont eu de cesse que de remettre en cause l’establishment et la bourgeoisie allemande qu’ils considéraient comme totalement hypocrites et corrompus.

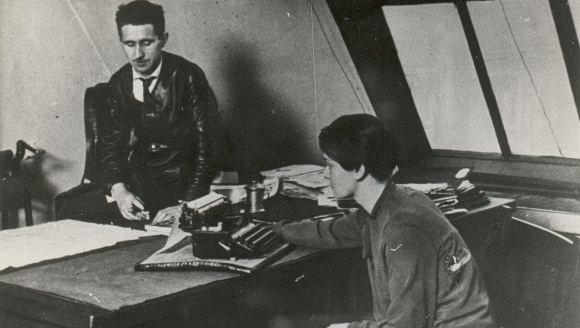

Bertold Brecht et Elizabeth Hauptmann en 1927

Au cours de l'hiver 1927-1928, Elizabeth Hauptmann, à l'époque l'amante de Bertold Brecht, a reçu d’amis anglais une copie de The Beggar's Opera () de John Gay. L'œuvre était revenue au premir plan car 1928 était le bicenteniare de sa création en 1728. Elizabeth Hauptmann a immédiatement été fascinée par les personnages féminins et la critique de la condition des pauvres de Londres, et elle a commencé à la traduire en allemand.

Theater am Schiffbauerdamm,

(Berlin - 1930)

Actuellement "Berliner Ensemble"

Cela rapelle tellement le Berlin de la République de Weimar, en pleine effervescence artistique mais aussi en proie aux injustices sociales et à l’instabilité politique. Brecht et Hauptmannbaignent alors dans un univers d’inégalités criantes – Allemagne de l’entre-deux-guerres marquée par l’inflation galopante de 1923, les luttes entre communistes (KPD) et sociaux-démocrates (SPD) et la misère des masses urbaines. Ce contexte nourrit l’atmosphère sombre de L’Opéra de quat’sous, où la pauvreté et le crime gangrènent le monde et où «bien mal acquis profite toujours… ». Au début, Brecht s'intéressait peu à son projet de traduction, mais il va, par opportunisme, changer d'avis...

En avril 1928, il tentait d'intéresser le producteur Ernst Josef Aufricht à une pièce qu'il écrivait, Fleischhacker, même s’il l’avait déjà promise à un autre producteur. Il savait qu'Aufricht cherchait une production pour lancer sa nouvelle compagnie théâtrale au prestigieux Theater am Schiffbauerdamm à Berlin, mais le producteur n'a pas du tout été impressionné par le Fleischhacker de Brecht.

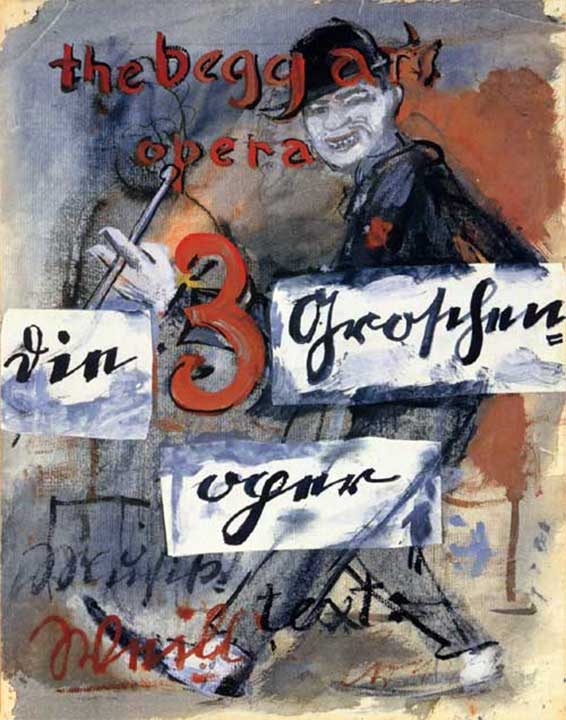

Affiche de la création de

«L'Opéra de Quat'sous»,

à Berlin au Theater am Schiffbauerdamm,

le 31 août 1928

Retombant sur ses pieds, Brecht a alors proposé une traduction de The Beggar's Opera () à la place, affirmant que cette traduction était de lui. En fait, il a livré la traduction d’Elizabeth Hauptmann à Aufricht, qui a immédiatement signé un contrat.

L’intrigue principale et les personnages de The Beggar's Opera () de John Gay ont été conservés mais l’action a été transférée dans le Londres victorien qui avait beaucoup de points communs avec le Berlin de l’époque, celui de la République de Weimar.

Brecht à ajouté au texte original d'Hauptmann quatre chansons du poète français François Villon. Plutôt que de traduire le français lui-même, il a utilisé (sans les créditer) les traductions de Karl Anton Klammer.

Le titre «Die Dreigroschenoper» n'a été déterminé qu'une semaine avant l'ouverture; dans un premier temps, le choix avait été fait de le présenter sous le titre «The Beggar's Opera» (en anglais), avec le sous-titre «Die Luden-Oper» («The Pimp 's Opera»).

Avec plus de 80 théâtres, Berlin offrait suffisamment de places pour que les œuvres traditionnelles et expérimentales cohabitent. Die Dreigroschenoper () a été joué pour la première fois au Theater am Schiffbauerdamm le 31 août 1928 sur un décor conçu par Caspar Neher. La création de à Berlin est un véritable phénomène. Le soir de la première, le public du Theater am Schiffbauerdamm, d’abord décontenancé par ce spectacle inclassable, se met à applaudir frénétiquement après les premiers morceaux et réclame des bis. Le spectacle est un triomphe immédiat, si bien qu’il dépasse les 400 représentations à Berlin. Le succès populaire est inédit pour une œuvre aussi subversive: très vite, on siffle les airs de l’opéra dans les rues et un Threepenny Opera Bar ouvre même ses portes à Berlin, ne diffusant que des musiques de Brecht et Weill.

Cette pièce a aussi été un tremplin pour Lotte Lenya qui était mariée à Weill: elle est devenue une «star» et jouera dans nombreuses des futures œuvres de Brecht et Weill. Ironiquement, la production est devenue un énorme hit auprès de la « jet set » berlinoise qui, quoiqu’il soit dit en scène, trouvait qu’il était de bon ton d’être vu dans la salle.

«Die Dreigroschenoper» - Berlin 1928

Harald Paulsen au centre dans le rôle de 'Mackie Messer'

La critique salue l’originalité audacieuse du tandem Brecht-Weill, même si certains esprits conservateurs s’offusquent du mélange des genres et de la morale provocatrice de la pièce. Le slogan nihiliste de Brecht – «Qui est le plus grand criminel: celui qui vole une banque ou celui qui en fonde une?» – choque une partie du public bourgeois tout en enthousiasmant les milieux artistiques de gauche. Le contexte politique rend l’œuvre encore plus percutante : dans une Allemagne en crise, la satire sociale de Die Dreigroschenoper () résonne fortement. Brecht et Weill deviennent du jour au lendemain des figures majeures du théâtre allemand. Leur Die Dreigroschenoper () est qualifié de «succès mondial du jour au lendemain» par le Berliner Ensemble lui-même.

Signalons quand-même que certains critiques n'ont pas manqué de mentionner que Brecht avait inclus quatre chansons de Villon. Brecht a répondu en disant qu'il avait: «Un laxisme fondamental dans les questions de propriété littéraire».

Dès 1930, les nazis commenceront à interrompre, avec véhémence, les représentations des pièces de Brecht. En effet, depuis la seconde moitié des années 1920, Brecht sera très favorable au marxisme. Et avec l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933, la pièce est interdite en Allemagne, ce qui met un coup d’arrêt brutal à son exploitation dans son pays d’origine. L’œuvre de Brecht sera brûlée lors de l’autodafé du 10 mai 1933. Brecht décidera de quitter l’Allemagne avec Helene Weigel, qu’il avait épousée en avril 1929, après la perquisition de leur domicile. Après quelques pérégrinations à travers l’Europe, en juin 1933, il s’installera au Danemark.

Le succès berlinois de 1928 lance L’Opéra de quat’sous () sur la scène internationale. En quelques années, l’œuvre est jouée dans toute l’Europe et au-delà. Dès avant 1933, on compte des traductions en 18 langues et plus de 10 000 représentations cumulées à travers le monde. Les grandes métropoles culturelles adoptent tour à tour cette pièce iconoclaste, avec des fortunes diverses suivant les contextes locaux. Voici les principales étapes de diffusion et d’appropriation de l’œuvre dans quelques grands centres artistiques.

3.A.1.b) Paris: une adaptation française précoce (1930)

En France, Die Dreigroschenoper () est introduit dès octobre 1930 à Paris. Le metteur en scène Gaston Baty monte la première version française au Théâtre Montparnasse, sur une adaptation de Ninon Steinhof et André Mauprey. Intitulée L’Opéra de quat’sous (littéralement « opéra de quatre sous », équivalent idiomatique de Threepenny Opera), la pièce suscite la curiosité des milieux artistiques parisiens. La production bénéficie de l’aura du succès berlinois et attire un public avide de nouveautés venues d’Allemagne.

Réception critique et publique: l’accueil parisien est globalement favorable, même si la pièce déroute par son cynisme et son style anticonformiste. La presse salue le brassage des genres musicaux et la satire sociale mordante. Certains critiques soulignent le caractère novateur du spectacle, «tentative exceptionnelle d’associer musique savante et musiques populaires» dans un cadre théâtral original. D’autres, plus conservateurs, restent perplexes face à cette comédie noire peuplée de mendiants et de bandits, à mille lieues de l’opérette légère prisée alors en France. Le public parisien, quant à lui, est intrigué par cette œuvre inclassable: la fréquentation est honorable sans atteindre le raz-de-marée berlinois. La version de Gaston Baty reste à l’affiche quelques mois et contribue à faire connaître Brecht et Weill en France.

Impact de l'œuvre en France: si L’Opéra de quat’sous () ne provoque pas en France un engouement populaire immédiat (la pièce ne sera d’ailleurs plus reprise avant l’après-guerre), elle exerce une influence souterraine sur le théâtre français. Elle introduit auprès des créateurs hexagonaux les idées brechtiennes de distanciation et de théâtre politique. Dans les années 1950-60, quand Brecht sera redécouvert en France, L’Opéra de quat’sous () fera partie du répertoire brechtien remonté sur les scènes françaises (par exemple une célèbre mise en scène par Jean-Louis Barrault en 1959). Sur le plan musical, la partition de Weill, mêlant jazz et chanson réaliste, inspire certains chanteurs et compositeurs français de l’entre-deux-guerres et d’après-guerre. Ainsi, des interprètes comme Mouloudji ou Jacques Douai populariseront plus tard des chansons de l’œuvre en version française (La Complainte de Mackie est enregistrée dans les années '50). En somme, l’impact local de la production de 1930 est surtout intellectuel: Paris découvre avec L’Opéra de quat’sous () une nouvelle forme de théâtre musical satirique, prélude à l’accueil plus large des œuvres de Brecht dans la deuxième moitié du XXème siècle.

3.A.1.c) Londres: reconnaissance tardive mais durable

Premières tentatives et incompréhension initiale: au Royaume-Uni – fait notable – The Threepenny Opera () met du temps à s’imposer. Dans les années '30, alors que la pièce triomphe ailleurs, Londres reste frileuse. Il y a bien une présentation en concert en 1933 et une version radiodiffusée en 1935, mais aucune production scénique d’envergure avant les années '50. Le public britannique connaît l’œuvre originale de John Gay (The Beggar’s Opera) grâce à des reprises à succès dans les années '20, ce qui pourrait expliquer une certaine réserve envers l’adaptation allemande. En 1935, la BBC propose une version radiophonique de The Threepenny Opera (), mais la critique anglaise démolit la pièce: le célèbre analyste Ernest Newman fustige l’œuvre, et Kurt Weill lui-même, présent à Londres, juge cette interprétation catastrophique, estimant que «tout [y] est complètement mal compris». Pour beaucoup d’Anglais d’alors, la pièce de Brecht n’est qu’une curiosité étrangère, trop «germanique» et trop politique par rapport à la tradition théâtrale locale.

Le tournant de 1956 : succès sur scène: il faut attendre février 1956 pour voir la première mise en scène intégrale de The Threepenny Opera () en Angleterre. Cette production londonienne, d’abord présentée au Royal Court Theatre (du 9 février au 17 mars 1956) puis transférée dans le West End, à l'Aldwych Theatre (21 mars au 9 juin 1956), pour finir au Comedy Theatre (19 juin au 14 juillet 1956), soit un total très honorable de 167 représentations. Le se^ctacle est mis en scène par Sam Wanamaker et musicalement dirigée par Berthold Goldschmidt (compositeur allemand exilé à Londres). Elle coïncide avec un regain d’intérêt européen pour Brecht, mort cette même année 1956. Le choix d’un metteur en scène américain (Wanamaker) et d’un chef d’orchestre allemand donne à cette version une authenticité cosmopolite. Le public britannique découvre enfin sur scène la puissance de l’œuvre : la satire sociale de Brecht, qui égratigne férocement la morale victorienne tout en visant le présent, trouve écho dans le Royaume-Uni d’après-guerre. La critique anglaise, cette fois, est beaucoup plus enthousiaste. On salue la performance des acteurs, la vigueur des chansons (chantées en anglais dans la traduction de Marc Blitzstein, adoptée d’après la version new-yorkaise réussie) et l’actualité du propos. Le succès public est au rendez-vous, lançant The Threepenny Opera () dans le circuit théâtral britannique.

Impact de l'œuvre au Royaume-Uni: la production de 1956 ouvre la voie à l’intégration durable de The Threepenny Opera () dans le paysage théâtral anglais. Elle influence notamment le théâtre engagé britannique naissant à la fin des années 1950. Des metteurs en scène comme Joan Littlewood verront dans le théâtre épique de Brecht un modèle pour des spectacles satiriques (Oh, What a Lovely War! en 1963 s’inspirera par exemple de techniques brechtiennes). Sur le plan du théâtre musical, The Threepenny Opera () démontre aux créateurs britanniques qu’une comédie musicale peut être politiquement mordante et esthétiquement innovante – une leçon qui infusera des œuvres ultérieures (par exemple les comédies musicales de Lionel Bart ou plus tard Andrew Lloyd Webber exploreront d’autres formes, même si l’influence est indirecte).

Au-delà du cercle théâtral, la musique de Weill commence à imprégner la culture populaire anglaise dans les années '60: des artistes de cabaret et de jazz interprètent des morceaux comme Mack the Knife ou Pirate Jenny. Ainsi, malgré un départ tardif, Londres finit par accueillir The Threepenny Opera () comme un classique moderne, régulièrement rejoué sur ses scènes (des reprises notables auront lieu au National Theatre en 1972 puis 2016, ou encore une version avec Sting en 1989).

3.A.1.d) New York: de l’échec initial au triomphe Off-Broadway

Broadway 1933 : un flop retentissant: L’arrivée de The Threepenny Opera () aux États-Unis connaît d’abord un sérieux revers. Une première adaptation en anglais, produite à Broadway (Empire Theatre) en avril 1933, tourne court. Cette version, mise en scène par Francesco von Mendelssohn, avec une traduction de Gifford Cochran et Jerrold Krimsky, ne convainc ni la critique ni le public. Après seulement 12 représentations, le spectacle ferme ses portes, victime de la perplexité générale. Les journalistes américains, tout en louant la qualité de la musique de Weill, restent hermétiques à la mise en scène et à l’esprit de la pièce. Aucune copie du script n’existe, mais les critiques s’opposaient généralement à sa lourdeur et à son manque d’humour. Percy Hammond: «Le 3-Penny Opera à l’Empire est juste une affectation torpide, lente, horrible et pas aussi sale qu’annoncé.» (NY Herald-Tribune). Peut-être Gilbert Gabriel a-t-il le mieux résumé le consensus critique, qualifiant le spectacle de «morne énigme». Mais la musique a obtenu un meilleur accueil: le New York Times l’a qualifiée de «splendide partition» et Robert Benchley a salué «la partition obsédante de Kurt Weill».

D’autres critiques trouvent l’œuvre confuse et trop cynique pour le public en pleine Dépression. De fait, en 1933, Broadway est dominé par la comédie musicale légère et l’opérette; l’avant-garde européenne de Brecht déroute les spectateurs. Weill et Brecht, présents aux répétitions, repartent déçus.

L’échec est tel qu’aucune autre tentative d’exploitation ne survient durant plus de quinze ans – exception faite du film de Pabst (The Threepenny Opera, 1931) projeté à New York et qui fait découvrir l’histoire via le cinéma.

Dans l’ensemble, l’Amérique des années '30 n’est pas prête pour cette satire politico-musicale venue d’Allemagne, et The Threepenny Opera () sombre temporairement dans l’oubli aux USA.

La renaissance Off-Broadway (1954-1955): tout change au milieu des années 1950. En mars 1954, une troupe new-yorkaise entreprend de ressusciter The Threepenny Opera () dans une petite salle de Greenwich Village. La traduction anglaise est confiée à Marc Blitzstein, qui adoucit légèrement certains aspects pour le public américain (version un peu édulcorée, notamment sur la crudité de certains propos). La distribution inclut une actrice directement liée à la création originale: Lotte Lenya, la veuve de Kurt Weill, reprend son rôle de Jenny. La mise en scène intimiste et stylisée s’éloigne du Broadway glamour et convient parfaitement à l’esprit caustique de l’œuvre. Le miracle a lieu: cette production Off-Broadway devient un énorme succès, d’abord pour 96 représentations en 1954, puis reprise en 1955 pour une longévité exceptionnelle de 2.707 représentations. Le bouche-à-oreille attire un public jeune, intellectuel, avide de nouveauté. Pour la première fois, l’Amérique adhère à The Threepenny Opera (). Lotte Lenya est acclamée (elle recevra même un Tony Award en 1956 pour ce rôle, fait unique pour une performance Off-Broadway). La critique new-yorkaise revoit son jugement: ce qui était «dreary enigma» en 1933 devient, vingt ans plus tard, une œuvre visionnaire et stimulante. La dimension satirique anti-capitaliste parle à une génération d’après-guerre plus critique envers la société de consommation.

Surtout, le patrimoine musical de Weill séduit: des chansons comme “Mack the Knife” ou “Pirate Jenny” connaissent un succès populaire inattendu. En 1956, la version jazz de Mack the Knife enregistrée par Louis Armstrong entre dans les classements, suivie en 1959 par l’interprétation swing de Bobby Darin qui en fait un tube international. Ironiquement, un air né sur une scène berlinoise satirique devient l’un des plus grands standards du jazz et de la pop mondiale.

Impact de l'œuvre aux États-Unis: le triomphe de The Threepenny Opera () Off-Broadway en 1954-1955 est souvent cité comme un tournant pour le théâtre musical américain. Il prouve qu’en dehors des grosses productions de Broadway, il existe un public pour des œuvres alternatives, politiquement engagées et artistiquement innovantes. Ce succès lance la vogue des Off-Broadway musicals, ces comédies musicales à petit budget mais à grande ambition artistique, ouvrant la voie à des créations comme The Fantasticks (1960) ou Little Shop of Horrors (1982) des décennies plus tard.

Sur Broadway même, l’influence se fait sentir dans la conception de musicals plus sophistiqués: des compositeurs comme Stephen Sondheim reconnaîtront l’héritage de Weill dans leur travail, et des metteurs en scène intègrent des éléments brechtiens (adresse au public, narrateur, thèmes sociaux) dans des spectacles grand public.

Dans les années '60, deux comédies musicales majeures – Cabaret (1966) et Chicago (1975), créées par Kander et Ebb – s’inspirent explicitement de The Threepenny Opera (): Cabaret reprend l’esthétique de l’Allemagne décadente des années '20 avec une orchestration façon Weill, tandis que Chicago pousse le cynisme et la satire morale dans une veine très “brechtienne”. Plus tard, des œuvres comme Urinetown (2001) feront directement référence à l’héritage de Brecht et Weill dans un pastiche moderne. En somme, à New York, The Threepenny Opera () a fini par révolutionner le théâtre musical américain, en élargissant ses sujets (critique sociale acerbe) et ses formes (alliage du cabaret et du théâtre expérimental au sein de la comédie musicale).

3.A.1.e) Moscou: mauvaise réception officielle

L’URSS est l’un des premiers pays à monter la pièce, mais l’expérience restera isolée. En janvier 1930, le grand metteur en scène Alexandre Taïrov présente Die Dreigroschenoper au Théâtre Kamerny de Moscou. La curiosité du public moscovite est piquée par cette œuvre occidentale satirique, et Brecht assiste lui-même aux répétitions. Cependant, la réception officielle fut critique : le journal Izvestia a désapprouvé l’œuvre: «Il est grand temps que nos théâtres cessent de rendre hommage au mauvais goût petit-bourgeois et se tournent plutôt vers des thèmes plus pertinents.». On reproche à l’œuvre son nihilisme et son absence de perspective révolutionnaire claire. En pleine ère stalinienne, L’Opéra de quat’sous apparaît trop ambigu idéologiquement: ni tout à fait une pièce de propagande prolétarienne, ni un divertissement «sain». En conséquence, ce sera la seule œuvre de Brecht jouée en Russie de son vivant. L’impact local est donc limité par la censure: la pièce n’est reprise qu’après des décennies, lorsque Brecht sera redécouvert dans les années 1960 sous Khrouchtchev. Néanmoins, cette tentative moscovite de 1930 témoigne de la résonance internationale immédiate de l’œuvre, jusque dans les milieux d’avant-garde soviétiques.

3.A.1.f) Milan

L’Italie, quant à elle, accueille L’Opéra de quat’sous après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte plus favorable. Une production historique a lieu le 27 février 1956 au Piccolo Teatro de Milan, sous la direction de Giorgio Strehler – figure de proue du renouveau théâtral italien. La présence de Bertolt Brecht lui-même à la première milanaise (quelques mois avant sa mort) souligne l’importance de l’événement. Strehler, grand admirateur de Brecht, propose une mise en scène inventive, combinant la tradition de la commedia dell’arte italienne avec l’esprit épique brechtien. La distribution italienne (avec Tino Carraro en Mackie, Milly en Jenny...) et l’adaptation en italien rencontrent un large succès public et critique. L’Opera da tre soldi conquiert le public milanais, charmé par ses mélodies jazzy autant que stimulé par sa critique sociale. Ce succès marque l’introduction de Brecht en Italie et aura un impact durable: il ouvre la voie à d’autres mises en scène brechtiennes par Strehler et consacre le Piccolo Teatro comme haut lieu du théâtre engagé en Europe. Sur le plan local, l’influence se voit aussi dans le théâtre musical italien d’après-guerre (par exemple les œuvres de Dario Fo ou certaines comédies musicales italiennes des années '60 qui porteront un regard satirique sur la société, héritiers en partie de la leçon de Quat’sous).

3.A.1.g) Un phénomèe mondial

Enfin, notons que dès l’après-guerre, L’Opéra de quat’sous retourne aussi sur les scènes allemandes des deux côtés du rideau de fer. À Berlin-Est, la troupe du Berliner Ensemble (fondée par Brecht) le reprend dans les années 1950, sur la même scène du Schiffbauerdamm où il avait été créé, perpétuant sa légende. À Berlin-Ouest et en RFA, l’œuvre est rejouée également une fois la censure nazie levée, retrouvant sa place dans le répertoire germanophone. Au fil du temps, L’Opéra de quat’sous devient véritablement un classique universel, monté dans d’innombrables versions à travers le monde (de Budapest à Buenos Aires, de Stockholm à Tokyo), et traduit dans plus de 30 langues. Chaque culture y trouve une part d’universalité – la satire des puissants, la débrouillardise des humbles, la musique entêtante – expliquant sa diffusion planétaire.

3.A.1.h) Adaptation cinématographique

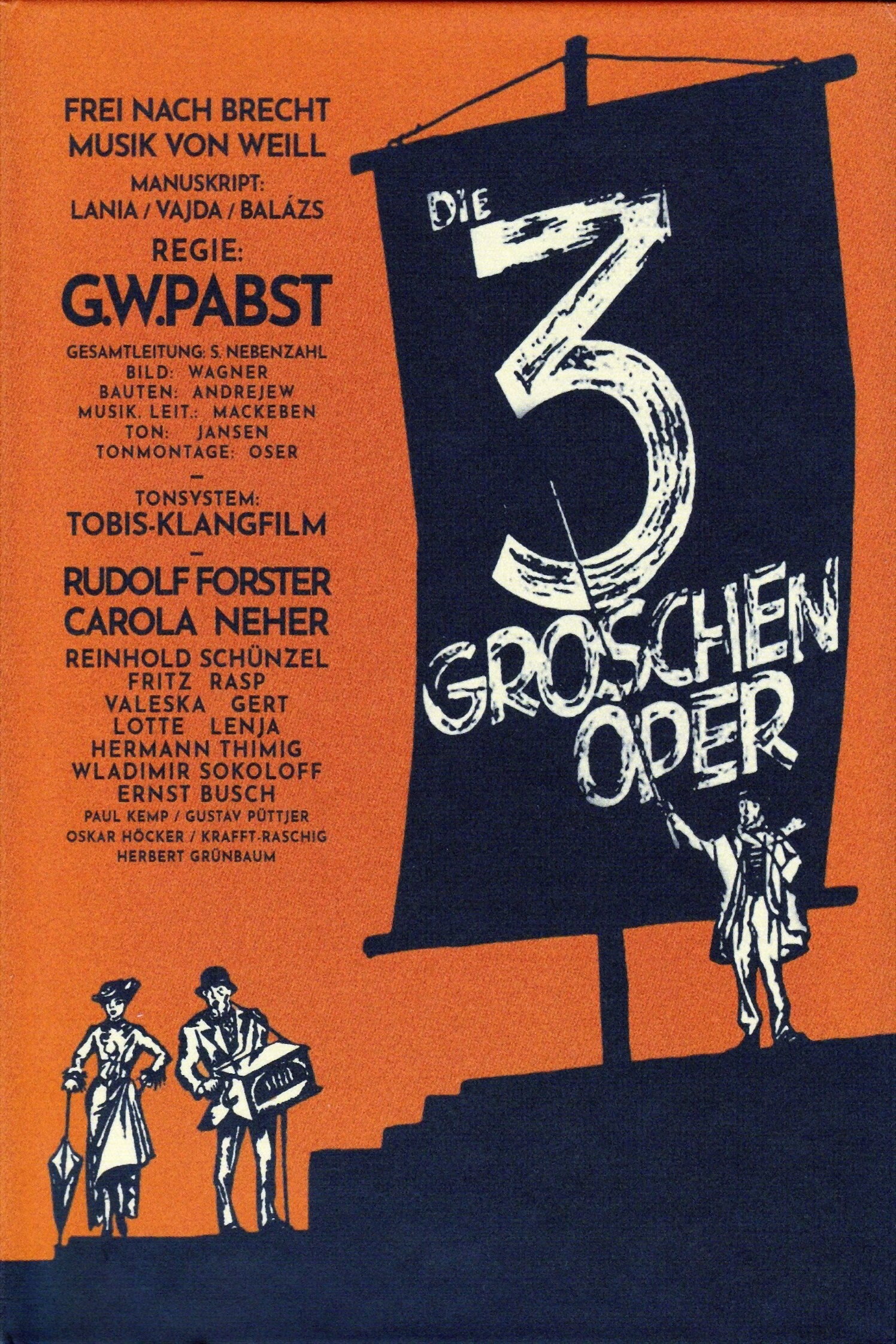

Affiche de l'adaptation cinématographique

de 1931 dans sa version allemande.

Affiche de l'adaptation cinématographique

de 1931 dans sa version française.

Une adaptation cinématographique est tournée dès 1931 par Georg Wilhelm Pabst, simultanément en allemand et en français avec, dans la version allemande, Lotte Lenya, et dans la version française Margo Lion (Jenny), Albert Préjean (Mackie), Florelle (Polly) et Antonin Artaud dans un petit rôle. Parmi les principaux acteurs crédités, seuls Vladimir Sokoloff (Smith) et Hermann Thimig (Pastor) ont repris leurs rôles de la version allemande, le reste de la distribution était complètement différent. Brecht qui, au début, a participé à l'adaptation de sa pièce en scénario, finit pourtant par désavouer le film.

Le film a été interdit par le parti nazi en 1933 et les copies du film ont été détruites. Le film a été restauré dans les années '60.

.png)

.png)