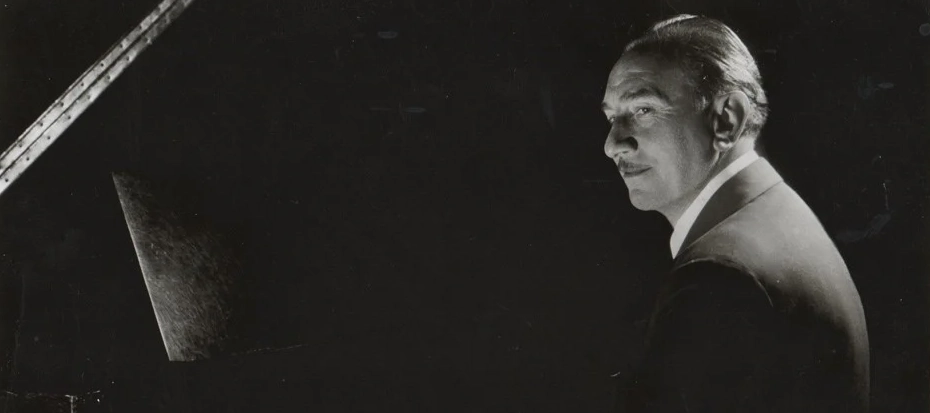

Rudolf Friml (1879–1972), compositeur né à Prague, émigre aux États-Unis en 1906 après des études au conservatoire sous l’égide de Dvořák. Il débute comme pianiste avant de percer à Broadway avec The Firefly (1912), une opérette romantique qui lance sa carrière. Il devient l’un des maîtres de l’opérette américaine, aux côtés de Victor Herbert et Sigmund Romberg. Ses œuvres majeures — Rose-Marie (1924), The Vagabond King (1925), The Three Musketeers (1928) — mêlent lyrisme européen et goût du spectacle. Friml compose des airs inoubliables comme Indian Love Call ou Only a Rose, souvent repris au cinéma dans les années 1930, notamment par le duo MacDonald–Eddy. Mais son style passe de mode à l’arrivée du musical moderne. Son opérette Luana (1930) est un terrible échec, et il se retire progressivement de Broadway. Il continue à composer et à diriger ses œuvres jusqu’à un âge avancé. Dernier grand nom de l’opérette américaine, il meurt à 92 ans, figure d’un art disparu mais toujours salué pour son élégance mélodique.

6.A) Vie personnelle

Rudolf Friml voit le jour à Prague, alors partie de l’Empire austro-hongrois, dans une famille modeste. Doué en musique dès l’enfance, il intègre le Conservatoire de Prague en 1895 pour y étudier le piano et la composition auprès du grand compositeur Antonín Dvořák. Son tempérament indépendant lui vaut d’être expulsé du conservatoire en 1901 pour avoir joué en public sans autorisation. Durant ses jeunes années à Prague, Friml compose et publie diverses pièces (mélodies, pièces pour piano), dont un recueil de chansons (Písně Závišovy) primé. L’une d’elles, Za tichých nocí, connaîtra plus tard une seconde vie en servant de base à un film tourné en 1941 dans la Tchécoslovaquie occupée.

Rudolf Friml en 1905

© Domaine Public

Diplômé de fait par l’expérience, Friml entame une carrière d’accompagnateur. Après le conservatoire, il devient le pianiste attitré du violoniste virtuose Jan Kubelík, qu’il accompagne en tournée deux fois aux États-Unis (1901–1902 et 1904). Séduit par le Nouveau Monde, il décide en 1906 de s’établir définitivement en Amérique, aidé par la recommandation de la chanteuse tchèque Emmy Destinn. Installé à New York, il occupe d’abord un poste de répétiteur au Metropolitan Opera. Parallèlement, il se fait remarquer comme pianiste: Friml donne dès 1904 un récital au Carnegie Hall, où il crée notamment son Concerto pour piano en si♭ majeur sous la direction du chef Walter Damrosch. Ce succès initial comme soliste lui ouvre des portes, mais c’est vers la composition qu’il se tourne rapidement.

En 1909, Friml s’installe un temps à Los Angeles et y épouse Mathilde Baruch. Le couple aura deux enfants, Charles Rudolf Jr (né en 1910) et Marie Lucille (1911). Friml connaîtra une vie sentimentale mouvementée: son union avec Mathilde se termine par un divorce en 1915, sur fond de liaison extra-conjugale avec la soprano Emma Trentini, vedette de sa première opérette - qui sera d'ailleurs appelée au tribunal pour témoigner! Il se remarie ensuite à trois reprises. Sa deuxième épouse est Blanche Betters, une actrice ayant figuré dans le chœur de son spectacle Katinka. Après un nouveau divorce, il épouse en troisièmes noces l’actrice Elsie Lawson (qui jouait dans son opérette Glorianna), avec qui il a un fils prénommé William. Enfin, sa quatrième épouse est Kay Wong Ling, qu’il épousera dans les années 1940. Ses trois premiers mariages se concluent par des divorces successifs.

Friml passe la majeure partie de sa vie aux États-Unis, partagé entre la côte Est (New York) et la côte Ouest (Californie). Devenu citoyen américain en 1924, il s’intègre à la vie musicale de son pays d’adoption tout en conservant un lien avec l’héritage européen. Dans les décennies suivant ses grands succès, il s’éloigne des feux de la rampe et revient à ses premières amours: il donne régulièrement des récitals de piano et compose des pièces de «musique sérieuse», renouant avec le style classique de sa jeunesse plutôt que de suivre les nouvelles modes. Preuve de sa longévité artistique, Friml monte encore sur scène en 1967 lors d’un concert hommage au Curran Theatre de San Francisco, où il interprète notamment des arrangements de ses œuvres et rend hommage à son maître Dvořák en jouant son Humoresque. Il s’éteint à l’âge vénérable de 92 ans, le 12 novembre 1972, à Los Angeles, et est inhumé au Forest Lawn Memorial Park de Glendale en Californie.

6.B) Débuts à Broadway: The Firefly et les premières opérettes

6.B.1) 1912: «The Firefly» - 120 représentations

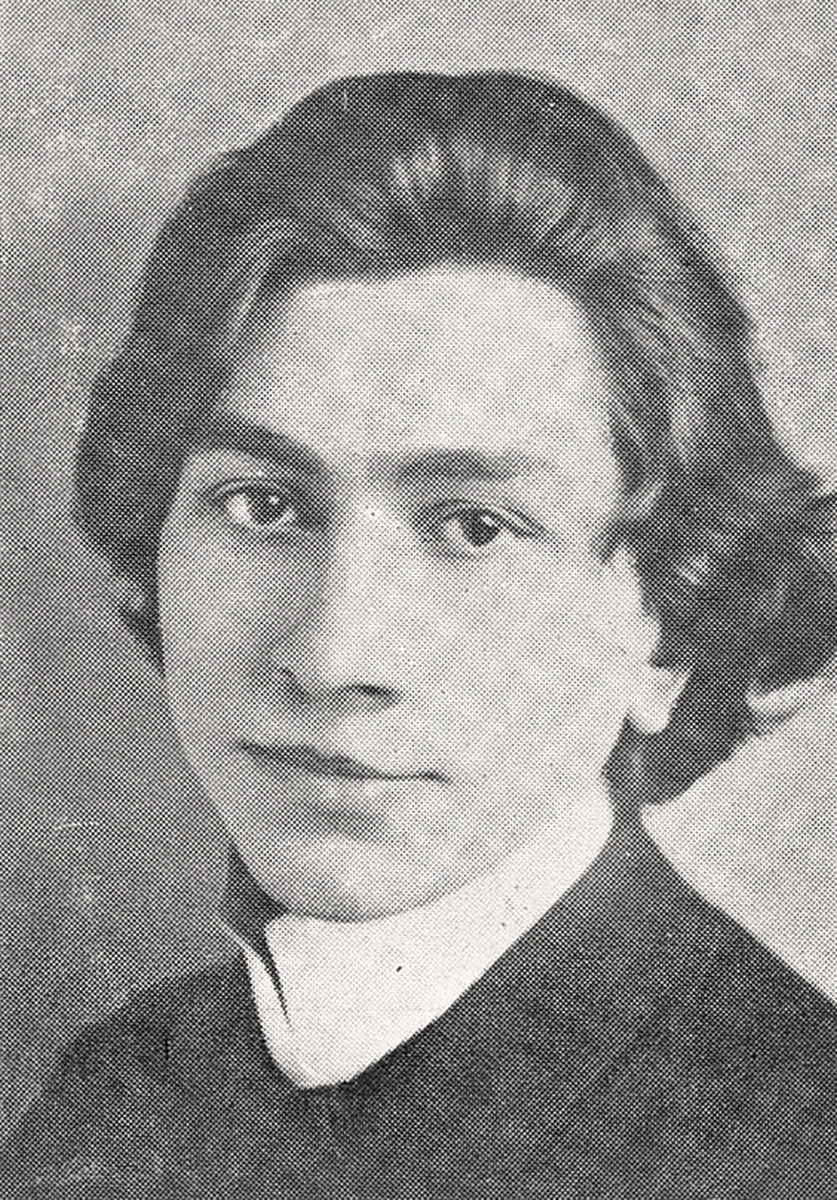

The Firefly A Comedy-Opera in Three Acts The Book & Lyrics by Otto Hauerbach

Second Edition. [Piano-vocal score]

© New York: G. Schirmer

Rappelons qu'au début du XXe siècle, l’opérette est l’une des formes de spectacle les plus prisées en Amérique du Nord. En 1912, Rudolf Friml obtient sa chance à Broadway dans des circonstances imprévues. Cette année-là, le célèbre impresario Arthur Hammerstein prépare un nouveau spectacle pour la diva Emma Trentini - avec qui, comme nous l'avons vu, il a une liaison extra-conjugale - intitulé The Firefly. Initialement, Hammerstein avait engagé le vétéran (le compositeur à succès de Babes in Toyland et Naughty Marietta) pour écrire la partition. Mais Trentini, capricieuse, refuse de chanter l’un des airs prévus en rappel, provoquant la colère de Herbert qui claque la porte du projet. Pris de court, Hammerstein cherche frénétiquement un remplaçant et fait appel au jeune Friml, alors inconnu au théâtre mais fort de sa formation classique. En un mois à peine, Friml compose l’ensemble de la partition du spectacle.

Henry Vogel et Emma Trentini

dans The Firefly (1912)

© Photo publicitaire pour la prod. de «The Firefly» en 1912

The Firefly (La Luciole), opérette en trois actes sur un livret d’Otto Harbach, est créée le 2 décembre 1912 au Lyric Theatre de New York. Après une période d’essai à Syracuse, le spectacle remporte un accueil chaleureux du public comme de la critique lors de sa première new-yorkaise. La production transfère au Casino Theatre après les fêtes de Noël et totalise 120 représentations jusqu’en mars 1913 – un beau succès pour l’époque. C'est une œuvre majeure de la transition entre l'opérette et le musical américain, bien que son style demeure ancré dans la tradition européenne: la partition regorge de valses, de mazurkas et de rythmes espagnolisants, soulignant le cadre exotique de l’intrigue.

"The Firefly" était une histoire de Cendrillon qui devait initialement offrir à Trentini une totale liberté d'expression, tant sur le plan musical que comique. Elle incarnait Nina, une jeune immigrante italienne qui gagne sa vie à New York en chantant dans la rue. Elle tombe amoureuse du jeune aristocrate Jack Travers (Craig Campbell) mais se fait passer pour un garçon (d’où le titre "firefly" = luciole, une créature insaisissable) afin d’échapper à un mariage arrangé; au gré des péripéties de l'intrigue, elle doit successivement se déguiser en mousse, en serveur d'hôtel, puis en soldat. Finalement, elle trouve son destin en devenant une célèbre chanteuse d'opéra et épouse l'homme de ses rêves. Tout au long de son aventure, l'héroïne interprète des morceaux enchanteurs tels que "Love Is Like a Firefly", "Giannina Mia", et "When a Maid Comes Knocking at Your Heart".

Cette percée initiale installe Friml comme un nouveau compositeur qui compte à Broadway.

6.B.2) Fin des années 1910: des opérettes «mineures» et/ou aujourd'hui «oubliables»

Dans la foulée de The Firefly, Friml compose plusieurs autres opérettes durant les années 1910.

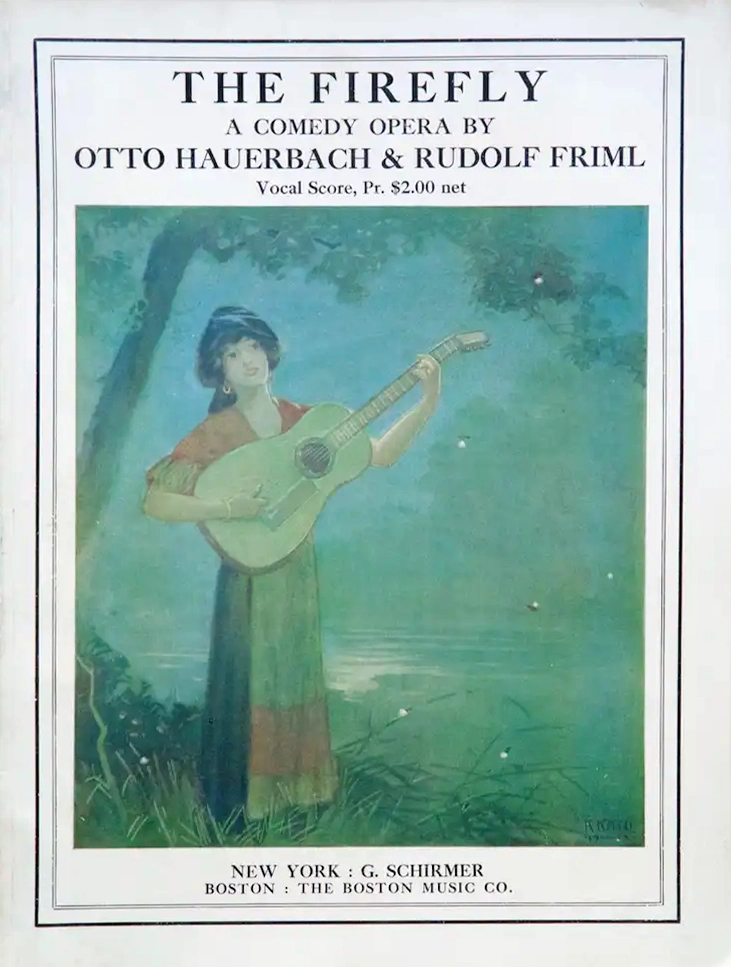

Partition de «High Jinks» (1913)

© Schirmer Song

1913: «High Jinks» - 213 représentations Après le succès de The Firefly (1912), Friml consolide sa réputation avec High Jinks, qui s'inscrit dans une veine plus légère et comique. L'œuvre se rapproche du style des opérettes viennoises. L'opérette a été produite par Arthur Hammerstein, qui misait sur Friml pour rivaliser avec Victor Herbert, alors le maître du genre aux États-Unis.

L’action se déroule en France, principalement à l’Hôtel DePavillion, une station thermale où le célèbre neurologue Dr Gaston Thorne (Robert Pitkin) soigne ses patients. Parmi eux, la chanteuse des Folies Bergère Sylvia Dale (Manna Zucca), récemment opérée avec succès des cordes vocales par le bon docteur. Un autre patient notable est J. J. Jeffreys (Tom Lewis), un riche industriel du bois américain en surpoids, bien que l’on ignore si le docteur réussira à réduire son embonpoint.

Pendant ce temps, l’explorateur Dick Wayne (Burrell Barbaretto), de retour du Tibet, a découvert un élixir magique nommé High Jinks. Il séjourne à la station pour retrouver Sylvia, son grand amour. D’autres personnages gravitent autour de l’intrigue : Chi-Chi (Emilie Lea), la meilleure amie de Sylvia ; Marion, l’épouse du docteur (Ada Lewis) ; la fantasque Adelaide Fontaine (Elizabeth Murray) et l’irascible Jacques Rabelais (Ignacio Martinetti), furieux que le docteur ait embrassé sa femme, Mme Rabelais (Edith Gardner).

«High Jinks» (1913)

© Billy Rose Theatre Division, The New York Public Library. - https://digitalcollections.nypl.org/items/8bfaac9b-9844-f7c8-e040-e00a18065ccc

Il se trouve que ce baiser volé n’avait rien de très personnel : le docteur embrasse toutes ses patientes féminines. Mais lorsque tout le monde inhale un peu de l’élixir magique High Jinks, les tensions s’apaisent et, comme le note le biographe de Friml, William Everett, dans la scène finale, Dick agite un mouchoir parfumé vers les autres personnages, qui oublient alors leurs mésaventures romantiques et se laissent emporter par l’amour.

1915: «The Peasant Girl» - 111 représentations Après le succès de The Firefly (1912) et High Jinks (1913), Friml continue sur sa lancée avec The Peasant Girl, une adaptation de Die Goldblume, une opérette allemande de Leon Jessel. L'œuvre est produite par Charles Dillingham, un important producteur de Broadway à l'époque, et met en scène des artistes populaires comme Emma Trentini, une soprano qui avait déjà marqué les productions d'opérette.

emma Trentini And Clifton Crawford

dans «The Peasant Girl» (1915)

Trentini interprétait le rôle d'Helena, la fille du riche propriétaire terrien Pan Jan Zaremba (Francis J. Boyle), qui a arrangé son mariage à l'aveugle avec le comte Bolo Baranski (John Charles Thomas), un séducteur presque ruiné qui aurait grand besoin de conseils pour mieux gérer ses finances déclinantes. Ce mariage offrirait à Helena un mari et un titre, tandis que la dot lui permettrait de remettre Bolo à flot financièrement. Cependant, Bolo est éperdument amoureux de la danseuse viennoise Wanda (Letty Yorke), qui est elle-même courtisée par son meilleur ami Bronio (Clifton Crawford).

Helena et Bronio élaborent alors un stratagème : elle se fait passer pour une simple paysanne et postule comme servante dans le château de Bolo. Une fois installée, elle remet de l’ordre dans les finances du comte, mais leurs disputes incessantes finissent par la pousser à quitter le château. Rapidement, Bolo regrette cette petite paysanne qui lui manque véritablement. Mais bientôt, Bronio l’avertit que le frère de la jeune femme est en route pour le château afin de protester contre le traitement infligé à sa sœur. Bien sûr, ce "frère" n'est autre qu'Helena déguisée, et après un duel simulé entre Bolo et le "frère", la vérité éclate.

Tout finit par s’arranger lorsque Helena révèle sa véritable identité, et elle et Bolo se retrouvent destinés à se marier. Quant à Bronio et Wanda, puisque Bolo a complètement oublié cette dernière, ils peuvent sans doute préparer leurs propres noces également.

1915: «Katinka» - 220 représentations Cette opérette a été créée le 23 décembre 1915 au 44th Street Theatre de Broadway et a connu 220 représentations, un succès honorable pour l'époque. Elle a ensuite été montée à Londres en 1923 et a bénéficié de plusieurs tournées aux États-Unis. Katinka a donc été bien reçue à sa création et a consolidé la réputation de Friml comme un compositeur majeur de Broadway. Bien qu’elle ne soit pas restée aussi célèbre que Rose-Marie ou The Vagabond King, elle a marqué son époque et a connu un succès durable dans les années 1910 et 1920. Son style représente l’apogée de l’«opérette américaine pré-Broadway musical».

Le mariage de Katinka à l'acte I

L’histoire commence en Russie, avant que presque tous les personnages ne s’envolent pour la Turquie, et que la plupart d’entre eux n’achèvent l’intrigue à Vienne. Le personnage principal, Katinka (May Naudain), est trompée sur les intentions de son amoureux loyal, Ivan (Samuel Ash), et finit par épouser Boris Strogoff (Count Lorrie Grimaldi), un homme d’âge mûr. (Et non, ce n’est pas une erreur: pour une fois, le comte est un véritable noble, et non un acteur jouant un rôle aristocratique !).

Juste après la cérémonie de mariage, Katinka découvre qu’elle a été trompée par de fausses rumeurs sur l’infidélité d’Ivan, et apprend également que Boris est un bigame : sa première épouse, Olga (Edith Decker), est bien vivante… en Turquie. Pour obtenir une annulation de mariage, Katinka et la plupart des personnages se rendent en Turquie, accompagnés de Thaddeus Hopper, un Américain excentrique (joué par Franklyn Ardell), qui propose d’aider Katinka. Pour faciliter les démarches administratives, Thaddeus lui prête le passeport de sa femme Helen (Adele Rowland). Malheureusement, cette initiative déclenche un quiproquo digne du monde de l’opérette, car Helen se trouve également en Turquie! Thaddeus doit donc gérer la présence de deux "Madame Hopper", ce qui complique encore davantage la situation.

Finalement, tout s’arrange: Katinka obtient son annulation et peut enfin épouser Ivan, tandis que Thaddeus et Helen parviennent à résoudre leurs propres problèmes conjugaux.

Dans une critique du Hartford Courant, Ralph W. Carey souligne un aspect inhabituel de l’opérette : il est difficile de déterminer qui est la véritable héroïne du spectacle entre Naudain et Rowland. Si Naudain était "très charmante" et "très jolie" dans le rôle-titre, c’est Rowland qui semblait être la véritable star de la soirée, puisqu’elle a été placée "au centre de la scène" pour le salut final!

1917: «You're in Love» - 167 représentations You're in Love est une opérette en deux actes composée par Rudolf Friml, avec un livret d'Otto Harbach et des paroles de Harbach et Edward Clark. Créée à Broadway en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, cette opérette offre au public une parenthèse d’évasion et de légèreté dans un monde en pleine turbulence. Elle est produite par Arthur Hammerstein.

L'opérette a tenu l'affiche pendant cinq mois et a reçu de bonnes critiques, notamment pour la musique de Friml. Emory B. Calvert, dans le Lincoln Nebraska Star, a cependant noté qu’il n’y avait "pas d’intrigue digne d’être mentionnée", et que le peu d’histoire existant reposait sur un mariage et un contrat nuptial qui ne pourraient exister que dans le monde de la comédie musicale. L’intrigue tourne autour de Georgiana (Marie Flynn) et Hobby (Harry Clarke), profondément amoureux l’un de l’autre. Toutefois, la tante de Georgiana, Mrs. Payton (Florine Arnold), accepte leur mariage à une seule condition : ils doivent éviter tout contact physique durant leur première année d’union. Bien que les jeunes mariés acceptent ces termes absurdes, ils décident après la cérémonie de partir en lune de miel sans amour, embarquant pour un voyage autour du monde à bord du S.S. High Hope. Le deuxième acte se déroule donc en pleine mer, avec pratiquement tout le casting du premier acte à bord, y compris Mrs. Payton elle-même.

1917: «Kitty Darlin'» - 14 représentations Kitty Darlin' est une opérette en deux actes composée par Rudolf Friml, avec un livret et des paroles de Anne Caldwell et R.H. Burnside. L’opérette est produite par Charles Dillingham, un grand nom du théâtre musical à Broadway, et mise en scène par R.H. Burnside, qui était une figure clé des Ziegfeld Follies. Kitty Darlin' ne s'est jouée que 14 représentations, du 7 au 17 novembre 1917, au Casino Theatre de Broadway. Un flop...

1917 était une année marquée par la Première Guerre mondiale, et le public américain semblait préférer des comédies musicales plus dynamiques et plus modernes, comme celles de Jerome Kern, plutôt que les opérettes légères dans la tradition viennoise.

L’intrigue de cette comédie musicale se déroule à Bath, en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, et suit les aventures du personnage principal, la veuve Kitty Bellairs (Alice Nielsen). Par pure innocence, Kitty s’immisce dans le mariage de son amie Lady Julia Standish (Juanita Fletcher), qui craint que son mari, Sir Jasper (Jackson Hines), ne soit devenu indifférent à ses charmes. Pour raviver la flamme, Kitty et Julia mettent en place un stratagème : elles décident de faire croire à Jasper que sa femme a un admirateur secret. Malheureusement, Jasper en vient à la conclusion que cet amant n’est autre que Lord Verney (Glenn Hall) et le défie en duel.

Bien sûr, Julia n’a en réalité aucun amant, et ce faux rival n’est qu’une ruse imaginée avec la complicité de Kitty. Mais la situation se complique encore davantage, car Kitty est elle-même amoureuse de Verney. Elle tente alors de démêler le chaos qu’elle a involontairement créé, mais au prix de sa propre réputation. Cependant, tout finit par s’arranger et, à la fin du dernier acte, Kitty et Verney se retrouvent réunis pour un duo romantique.

1918: «Sometime» - 283 représentations Sometime de Rudolf Friml fut l’un des plus grands succès de la saison, avec près de trois cents représentations. Le spectacle a notamment bénéficié de la présence de Mae West, qui interprétait "Any Kind of Man" et qui a introduit le shimmy dans la comédie musicale de Broadway. Le livret et les paroles étaient signés Rida Johnson Young, également auteure du grand succès Maytime, qui était encore à l’affiche à Broadway lorsque Sometime a ouvert. Suite au terrible flop de Kitty Darlin' l'an précédent, ce musical se distingue par son mélange de comédie, de romance et de jazz, marquant une transition entre l'opérette traditionnelle et le Broadway musical moderne.

En plus de Mae West (dans le rôle de Mayme Dean), la distribution comprenait une autre légende du spectacle: le comédien Ed Wynn, qui se décrivait lui-même comme le "parfait idiot" et qui incarnait Loney Bright.

L’intrigue tournait autour de Enid (Francine Larrimore) et de ses souvenirs, en particulier sa romance et son mariage avec Henry (Harrison Brockbank). Cependant, avant que cette union ne se concrétise, la séductrice Mayme tente de lui voler son bien-aimé. Le spectacle alternait entre passé et présent, mais ce n’était pas une de ces grandes opérettes multi-générationnelles, comme Maytime. Les souvenirs évoqués dans Sometime concernaient un passé très récent.

À l’époque, le mot flashback n’était pas encore couramment utilisé, et les critiques ont dû inventer leurs propres termes pour décrire cette structure narrative: Variety parlait de "switch-backs" (retours en arrière), le Cincinnati Enquirer évoquait des "set-back", sequences, le Brooklyn Daily Eagle décrivait un "concept de scène inspiré du cinéma" et Charles Darnton, du New York Evening World, estimait que l’histoire "ingénieuse" était racontée "à la manière du cinéma".

1918: «Glorianna» - 96 représentations Glorianna est une opérette en deux actes composée par Rudolf Friml, avec un livret et des paroles de C. M. S. McLellan. Créée à Broadway en 1918, elle fait partie des œuvres aujourd’hui méconnues du compositeur. L'opérette a atteint près de cent représentations à Broadway avant de partir en US-Tour quelques jours seulement après sa fermeture. Le livret et les paroles étaient signés Catherine Chisholm Cushing, qui avait adapté le spectacle à partir de sa propre pièce de théâtre de 1913, Widow by Proxy.

Le rôle-titre de Glorianna était interprété par Eleanor Painter. L’intrigue tourne autour de Glorianna, qui aide son amie veuve Dolores (Dorothy South) à réclamer l’héritage laissé par son défunt mari, Jack (Ralph Whitehead). En raison de diverses complications, Glorianna est contrainte de se faire passer pour Dolores. Mais alors qu’elle joue ce rôle, elle tombe amoureuse de Dick (Joseph Lertora), le frère de Jack, tout en s’inquiétant de ce qui arrivera lorsque Dick découvrira qu’elle n’est pas réellement Dolores. Pour ajouter au chaos, un rebondissement majeur survient: Jack est en réalité toujours vivant. Finalement, tout s’arrange: Dolores et Jack se retrouvent, et Glorianna et Dick peuvent enfin vivre leur histoire d’amour.

1919: «Tumble In» - 128 représentations Tumble In est une comédie musicale en deux actes composée par Rudolf Friml, avec un livret de Otto Harbach et Schuyler Green, et des paroles de Harbach. Il s'agit d'un musical moderne, plutôt qu’une des traditionnelles opérettes de Friml. Bien qu’aucun standard ne soit sorti de sa partition, le spectacle a néanmoins reçu des critiques globalement favorables, a été joué plus de cent fois à Broadway, puis est parti en tournée.

Le spectacle était basé sur la farce à succès de 1909, Seven Days, écrite par Mary Roberts Rinehart et Avery Hopwood, qui avait connu 397 représentations et mettait en vedette Herbert Corthell, lequel reprenait ici son rôle de Jim Wilson dans la version musicale.

Osons ici être un peu plus longs que d'habitude pour montrer ce qui va changer avec l'apparition de Show Boat... Les livrest de cette époque étaient ... pathétiques!

L’action de la comédie musicale se déroule dans l’appartement de Jim, sur Riverside Drive, où il organise une soirée avec des invités attendus… et d’autres non invités. Parmi eux, un cambrioleur anonyme (joué par Johnny Ford) qui passe la majeure partie de la soirée caché, évitant à la fois l’hôte et les autres invités. Tous se retrouvent coincés dans l’appartement en raison d’une quarantaine imposée pour cause d’alerte à la variole.

Mais, comme le soulignera ironiquement le New York Times, en plus du cambrioleur, de la quarantaine médicale et des invités prévus et imprévus, il y avait aussi des invités "désirables et indésirables". Parmi eux figuraient une divorcée, un buveur invétéré et une spirite! Le spectacle abordait des sujets typiques des comédies musicales légères: comme le shimmy, la Prohibition, la lingerie ce qui permettait de mettre en évidence certains costumes plus ou moins suggestifs.

Un des personnages, Anne (interprétée par Peggy O’Neil), est constamment "sous l’influence des esprits" – soit ceux que la Prohibition allait faire disparaître après le 1er juillet, soit ceux qui quittaient leur au-delà pour déranger les pauvres terriens. Lorsqu’elle aperçoit furtivement le cambrioleur, elle est convaincue qu’il s’agit d’un visiteur venu de l’Autre Monde. Dans un enchaînement scénaristique dont seuls les librettistes ont le secret, la fin du premier acte introduit soudainement un groupe de danseuses de revue qui arrivent sans raison apparente pour passer la nuit sur place. Elles interprètent le numéro "Snuggle and Dream" (Se blottir et rêver), et selon le Brooklyn Daily Eagle, elles sont vêtues de pyjamas roses en dentelle et portent des couettes en duvet avant de "s'affaler et s’endormir sous les yeux de tous". Et oui!

Burns Mantle, du Chicago Tribune, s'interrogeait sur la logique de cette scène, suggérant avec ironie que chaque danseuse avait discrètement caché son pyjama en dentelle rose dans son sac à main, tandis que l’hôte avait "prévenamment" fourni une réserve de couettes en soie. Il notait également que les jeunes femmes n’avaient probablement aucune idée qu’elles allaient être mises en quarantaine, ce qui soulevait une des grandes questions du musical comique de la décennie: pourquoi diable avaient-elles pris soin d’apporter leurs pyjamas en dentelle rose ?

1919: «The Little Whopper» - 204 représentations The Little Whopper de Rudolf Friml était une comédie musicale s'inscrivant dans la lignée des spectacles du Princess Theatre, plutôt qu'une véritable opérette. Il,s'agit donc d'une rupture avec les œuvres précédentes de Friml. Elle reçut de bonnes critiques et, bien qu’aucune chanson ne soit devenue un tube, elle réussit à tenir plus de deux cents représentations à New York, avant de partir en US-Tour après Broadway.

Cette comédie musicale était basée sur le film Miss George Washington (1916) produit par Paramount. L’histoire illustre parfaitement l’adage "Regardez où cela peut mener!" Dans ce cas précis, elle montre comment un tout petit mensonge innocent (alias un "petit bobard", ou "little whopper") peut prendre des proportions démesurées et provoquer une avalanche de quiproquos et de confusion typique des comédies musicales.

L’héroïne, Kitty Wentworth (Vivienne Segal), est étudiante dans la prestigieuse Arlington Academy, près de Philadelphie. Pour retrouver son fiancé, George Emmett (Sydney Grant), en ville, elle invente une excuse: elle prétend aller rendre visite à des amis de la famille, les Adams, qui n’existent évidemment pas. Son véritable plan est de s’enfuir avec George avant qu’il ne parte au Brésil pour une mission gouvernementale. Lorsqu’elle obtient la permission de quitter l’école pour prendre le thé avec la famille Adams dans un hôtel du centre-ville, la direction insiste pour qu’elle soit accompagnée d’une chaperonne: Janet MacGregor (Mildred Richardson), une élève modèle. Janet est une jeune femme d’une moralité irréprochable et refuse même les plus petits mensonges, une valeur qu’elle a sûrement apprise de son père, le juge MacGregor (David Torrence), qui a écrit un livre entier sur le sujet de la vérité et des tromperies. Pourtant, au fil de l’intrigue, même le bon juge finit par devoir raconter un "petit bobard"!

Les complications s’accumulent lorsque Kitty entraîne Janet et John Harding (Harry C. Browne), un ami de George, dans son stratagème. Suite à un enchaînement de quiproquos, Kitty est obligée de se faire passer pour la fictive "Madame Adams", tandis que John doit jouer le rôle de "Monsieur Adams". Naturellement, George finit par arriver sur place et découvre avec stupeur que sa fiancée est désormais "mariée" à son meilleur ami! S’ensuit une cascade de rebondissements, avec notamment l’arrivée inattendue du juge lui-même, venu régler l’affaire.

.png)

.png)