D) George et Ira Gershwin (II) (8/10)

D.5) Les œuvres posthumes

Certains musicals ont été créés après la mort de George Gershwin avec la musique des Gershwins. Si des chansons de Gershwin ont été utilisées dans des centaines de films après sa mort, nous allons nous attacher ci-dessous à des œuvres complètes qui ont été créées autour de ses chansons. Un film, An American In Paris, et quatre musicals à la scène.

An American in Paris (1951)

Un film musical…

Comme nous l’avons vu, An American in Paris est avant tout un poème symphonique composé lors d’un séjour parisien par un George Gershwin alors âgé de 30 ans qui est accueilli triomphalement lors de sa création à New York au Carnegie Hall, le 13 décembre 1928. Une partition de moins de 20 minutes qui confirme le talent de Gershwin 4 ans après son triomphe avec Rhapsody in Blue.

De 1939 à 1961, Arthur Freed est un très important producteur de la MGM où il fut l'incarnation de l'âge d'or de la comédie musicale américaine, en y produisant 50 films, dont quasiment tous les films marquants du genre. A la fin des années ’40, il songe à produire un film musical en y intégrant le célèbre poème symphonique de Gershwin, An American in Paris. Il avait déjà produit un film réalisé par Vincente Minnelli – Meet Me in St. Louis () (1944) – et un par Gene Kelly – On the Town () (1949) – et il pense à ces deux artistes, l’un pour la réalisation et l’autre pour les chorégraphies de son nouveau projet. Mais il reste un énorme problème, avoir l’autorisation d’intégrer cette œuvre dans un film. Arthur Freed a contacté Ira Gershwin (qui est, rappelons-le pour ceux qui prendraient la lecture en route, le frère de George Gershwin) et lui a demandé de lui accorder les droits sur le titre – il veut en faire le titre du film – et la musique de An American in Paris. Après de longues discussions, Ira accepte moyennant le paiement de 300.000$, à la condition que le film ne contienne que de la musique de son frère. «Je n’utiliserai rien d’autre» lui a assuré Freed. Freed pensait que le titre seul, et le sentiment d’après-guerre qu’il évoquait suffirait à assurer un succès au box-office. Mais autant s’entourer d’une solide équipe.

Dans le décor de «An American in Paris»:

Vincente Minnelli, Gene Kelly et Leslie Caron

A une réunion à laquelle assistent Gene Kelly, Alan Jay Lerner, Vincente Minnelli et Saul Chaplin, Freed déclare: «Maintenant, voilà l’idée: c’est un Américain, et il vit à Paris». Tous sont enthousiastes: Vincente Minnelli réalisera, Gene Kelly chorégraphiera, Alan Jay Lerner écrira le scénario et Saul Chaplin assumera la direction musicale. À partir de là, le travail des différents collaborateurs du film se fera pratiquement à l’envers. Une musique existe, ainsi que des chansons. Restent à trouver une histoire et des idées chorégraphiques. Freed souhaite aussi utiliser intégralement An American in Paris pour le final.

«The Red Shoes»

film d'Emeric Pressburger et Michael Powell (1948)

La préproduction commence au printemps 1949. Minnelli et Kelly sont les premiers concernés. Dans les années trente à Broadway, Minnelli était un des familiers des frères Gershwin, et avait travaillé avec eux. Resté près de deux ans sans collaborer avec Freed, il a gardé toute sa confiance. Leur première décision est de demander à Alan Jay Lerner de développer un scénario. Lerner fait partie de l’équipe depuis 1948. Il a déjà à son actif quelques succès notables à Broadway, comme Brigadoon (). Et c’est un ami personnel d’Ira Gershwin, d’Oscar Levant et de Minnelli. Il vient d’écrire Royal Wedding () que réalise Stanley Donen, avec Fred Astaire et Jane Powell, pour Arthur Freed naturellement. Ira Gershwin leur donne accès aux archives de son frère pour une première sélection: le scénario s’articule en fonction des chansons. Mais un nouveau défi se pose à eux: le film britannique The Red Shoes () de Michael Powell et Emeric Pressburger, vient de remporter un succès considérable, avec un ballet de 17 minutes… La MGM ne pouvait faire moins.

Le scénario de An American in Paris () est aujourd’hui ce qui semble le moins convaincant. C’est vraiment du niveau: «Un garçon rencontre une fille; elle est déjà fiancée, mais préférera le garçon pauvre à un homme plus célèbre, mais moins séduisant…»

«An American in Paris»

Gene Kelly, Oscar Levant et Georges Guétary

Voici l’histoire: le peintre américain, Jerry Mulligan (Gene Kelly), vit à Paris dans une chambre sous les toits. Son ami, le pianiste Adam Cook (Oscar Levant), lui présente Henri Baurel (Georges Guétary), vedette de music-hall, qui vient de se fiancer à une jeune fille, Lise Bouvier (Leslie Caron), dont il fait un portrait enthousiaste.

Jerry rencontre à Montmartre une riche américaine, Milo Roberts (Nina Foch), qui s’intéresse autant à lui qu’à ses tableaux. Elle l’invite le soir même dans une boîte de nuit où il retrouve Henri et Lise, à laquelle il fait spontanément la cour, malgré la jalousie de Milo.

«An American in Paris»

Gene Kelly et Leslie Caron

Le lendemain, Jerry obtient un rendez-vous de Lise et chante sa joie à Adam. Le soir, Lise quitte Henri pour retrouver Jerry sur les quais. Ils s’avouent leur amour, mais Lise est obligée de rejoindre Henri pour assister à son spectacle. Henri lui apprend qu’il part aux Etats-Unis et qu’ils pourront se marier là-bas. Adam découvre avec consternation que Jerry et Henri sont tous les deux amoureux de Lise. Le soir, Lise annonce à Jerry qu’elle va épouser Henri.

Désespéré, Jerry invite Milo au bal des Quat’z’arts où ils retrouvent Henri et Lise. Henri assiste sans être vu aux adieux de Lise et de Jerry. En rêve, Jerry poursuit Lise en dansant, dans le Paris des peintres. Lise descend alors de la voiture d’Henri qui s’est généreusement effacé, et court se jeter dans les bras de Jerry.

Minnelli, semble-t-il, se satisfait un peu facilement du sujet de Lerner:

«J’ai pensé qu’il avait trouvé de merveilleuses solutions au problème. Le problème était: comment faire un film en n’utilisant que des chansons de Gershwin et en terminant par un ballet? C’est un sacré problème. Mais il trouva des solutions toutes nouvelles, et un merveilleux ensemble de personnages, et ça fonctionnait très bien. Il restait ensuite à donner de la vie à tous ces personnages, mais cela fait partie des choses que vous devez vivre pendant toute la période de préparation, et pendant toute la fabrication du film. Ensuite, vous commencez à travailler avec les directeurs artistiques et les décorateurs, et à mettre en place tout ce qui doit être préparé d’avance.»

© Vincente Minelli

L’intention première de Freed et de Gene Kelly (dont l’importance sur le film est au moins égale à celle de Minnelli) était de tourner en grande partie à Paris. Le premier souci de Minnelli, lui, n’est pas le réalisme. À l’exception de quelques plans d’extérieurs, filmés par une seconde équipe, tout sera finalement reconstitué en studio. Freed adjoint même à Minnelli une sorte de «conseiller parisien», Alan A. Antik, ancien officier dans l’armée française, combattant sur la ligne Maginot pendant la guerre, qui veillera à l’authenticité des détails, sans grand succès, mais non sans de multiples affrontements avec le metteur en scène. Minnelli ajoutera dans son autobiographie:

«Le film représentait à mes yeux la synthèse de toutes les influences que j’avais essayé d’exprimer dans les années quarante. Tout ce que je connaissais de Paris, ou avais entendu dire de cette ville, devait se matérialiser ici. Après avoir étudié des milliers de photos avec le décorateur de plateau Preston Ames, nous avons restitué ensemble un Paris si authentique que les Français furent très étonnés d’apprendre que le film avait été tourné aux USA.»

© Vincente Minelli

«An American in Paris»

Gene Kelly

Minnelli avait ainsi de ces exigences qui terrifiaient ses collaborateurs, et certains refusaient de travailler avec lui. Il avait une terrible réputation. Quand Minnelli a décidé quelque chose, il le VEUT. Un point c'est tout...

Pourtant, le directeur artistique, Preston Ames, et le décorateur, Keogh Gleason, ne gardent pourtant, si l’on en croit les témoignages recueillis par Donald Knox, que de bons souvenirs de la préparation et du tournage de An American in Paris ().

«Chaque chose devait être un petit peu différente, un petit peu plus spéciale, un petit peu plus délicate, un peu plus coûteuse. C’est ce qui fait un film de Minnelli. Il ne faut rien lui refuser. Il est infatigable, absolument, et il n’en attend pas moins de vous.»

Preston Ames

Même discours de la part de Keogh Gleason:

«Minnelli s’intéressait aux moindres détails. Il était très sérieux et travaillait dur. Rien d’autre ne comptait que son film. Le moindre élément de décor devait être parfait, et le moindre figurant avait autant d’importance pour lui que la plus grande vedette. Aucune scène n’était jamais négligée. On ne se contentait pas de traverser une pièce et de tourner à gauche pour sortir. Non, il n’acceptait pas ça: il détestait ça, et à la minute où il commençait à remuer les lèvres, vous saviez qu’il était furieux et qu’il n’accepterait pas de le faire.»

Keogh Gleason

Ou Preston Ames:

«Il n’était pas question de lui dire non, il fallait toujours trouver une solution. «Non» était une insulte. Vous ne le prononciez jamais. Vous ne saviez même pas comment ça s’écrivait… C’était un défi qui nous était proposé: Faites-le! Voilà la phrase typiquement minnellienne. La question ne se pose même pas, faites-le. C’est pour cela qu’on l’adorait, ou qu’on le détestait.»

Preston Ames

«An American in Paris»

Leslie Caron

Et quid de la distribution? Le choix de Gene Kelly ne se discutait même pas. Freed, Minnelli et Kelly renoncèrent à confier le rôle de Lise Bouvier à Cyd Charisse lui préférant une nouvelle venue, française naturellement. C’est Gene Kelly qui découvrit Leslie Caron qui avait l’avantage d’être danseuse, et débutante au cinéma. Freed et Minnelli décidèrent de ne pas lui faire prendre de leçons de comédie. Le choix de Georges Guétary est plus surprenant. Alan Jay Lerner avait d’abord pensé à Maurice Chevalier, mais il était alors, paraît-il, «indésirable» à la MGM (tout comme Yves Montand à cause de ses idées communistes: on est en plein maccarthysme…). Oscar Levant, interprète célèbre de Gershwin, ami personnel de Freed et de Minnelli, était à peu près aussi indiscutable que Kelly. Outre son talent personnel et son physique très particulier, il eut quelques idées brillantes: c’est lui qui voulut, à lui seul, jouer toutes les parties de l’orchestre – plus le piano naturellement – pour le Concerto en Fa. Il ne restait plus à Minnelli qu’à trouver une solution visuelle pour ce numéro, un des plus réussis et des plus amusants du film.

«An American in Paris»

Gene Kelly et Leslie Caron

Arthur Freed avait prévu pour le film un budget important, mais pas exceptionnel pour l’époque, de l’ordre de deux millions de dollars. Les répétitions commencèrent le 5 juin 1950, les préenregis-trements, le 20 juillet et le tournage proprement dit, le 1er août. Le ballet était réservé pour la fin. Pour ménager une transition entre «le reste» du film et ce fameux ballet, dont la conception n’était pas encore clairement définie, Minnelli eut l’idée de faire du bal costumé des «Quatz’arts», un numéro presque entièrement noir et blanc: les costumes, les décors, les serpentins et les confettis seraient en noir et blanc, pour mieux introduire cette fête de la couleur que devait être le ballet final. Et comme s’il était important, déjà, que cette séquence diffère du reste du film, Minnelli fait appel, pour elle, au directeur artistique, Jack Martin Smith, un de ses plus fidèles collaborateurs, et au costumier Walter Plunkett. Cette scène entière prend, déjà, l’aspect d’une de ces séquences «bizarres» auxquelles Minnelli nous a habitués. AI Gilks fut remplacé pendant quelques jours par un autre directeur de la photographie, Ray June. Ce fut l’une des séquences les plus difficiles et les plus longues à tourner.

An American in Paris () s’est vu décerner l’Oscar du meilleur film de l’année, l’emportant notamment sur A Place in the Sun de George Stevens et A Streetcar Named Desire d’Elia Kazan. C’est la première fois depuis 1936, l’année du The Great Ziegfeld (), qu’une comédie musicale obtient la récompense suprême. La profession semble soudain reconnaître la place occupée par le genre depuis quelques années et le talent d’Arthur Freed, de Vincente Minnelli et de Gene Kelly, les producteurs, metteur en scène et acteur-chorégraphe du film.

… et un ballet final

«An American in Paris» - Bande-annonce

© BFI Player: http://player.bfi.org.uk/

An American in Paris, la musique de Gershwin qui a inspiré tout le film, va permettre une séquence ininterrompue de danse pure de 17 minutes qui a rendu certains cadres de la MGM nerveux. Ce ballet s’est avéré être le point culminant du film pour le public et la critique. Filmée sur une scène MGM, la séquence a recréé certains des sites les plus emblématiques de Paris, mais avec des décors dans les styles de différents artistes associés à la ville, dont Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Dufy, Renoir, Utrillo et Rousseau.

|

|

«La Place de la Concorde» - Raoul Dufy |

Ballet final du film «An American in Paris» |

|

|

Un jardin peint par Renoir - Renoir |

Ballet final du film «An American in Paris» |

|

|

Maurice Utrillo |

Ballet final du film «An American in Paris» |

|

|

Henri Rousseau |

Ballet final du film «An American in Paris» |

|

|

Van Gogh |

Ballet final du film «An American in Paris» |

|

|

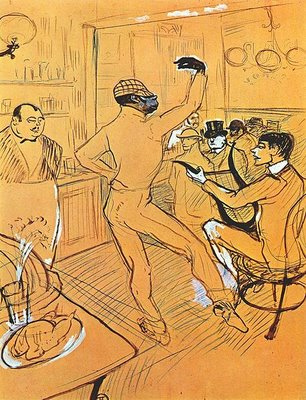

Lautrec |

Ballet final du film «An American in Paris» |

Arthur Freed doit se battre avec les dirigeants de la MGM pour obtenir une rallonge plus que conséquente, de l’ordre du demi-million de dollars, ce qui ne s’était encore jamais vu. La conception proprement dite du ballet sera l’œuvre de Minnelli, Kelly et d’une nouvelle venue dans l’affaire, mais toujours une fidèle de Minnelli, Irene Sharaff. La préparation est si longue que Minnelli trouve le temps de diriger la suite à succès de Father of The Bride (1950), Father’s Little Dividend (1951). Il y retrouve son chef opérateur, le grand John Alton, qui travaille si vite, si bien et avec si peu de lumière qu’il l’impose pour le ballet (il regrettera de ne pas l’avoir eu pour la totalité du film). Pendant l’absence de Minnelli, Kelly règle et filme les numéros de Leslie Caron, sur des costumes de Sharaff, et selon la conception visuelle très précise de Minnelli. Le trio Sharaff-Minnelli–Kelly passe des journées entières, enfermé. Sharaff dessine plus de 500 costumes. Un énorme travail de recréation est fait à partir des tableaux de Dufy, Renoir, Utrillo, Rousseau, Van Gogh et Toulouse-Lautrec. Le tournage commence le 6 décembre pour se terminer le 2 janvier 1951. Il en coûte à la MGM, 542.000$ supplémentaires, le film entier atteignant la jolie somme de 2.723.903$ (le coût moyen d’un «musical», quand un autre que Minnelli le réalisait, était de l’ordre de 1.400.000$). La MGM ne devait pas regretter son investissement: An American in Paris () rapportera plus de 8 millions de dollars.

«An American in Paris»

Sans son ballet, il est évident que l’accueil fait au film aurait été différent, qu’il n’aurait pas bénéficié de cette «aura» exceptionnelle. Sans son ballet, An American in Paris () n’aurait pas dépassé le niveau artistique d’une comédie musicale très ordinaire. Des scènes entières nous semblent aujourd’hui fort peu «minnelliennes»: la danse de Kelly avec la vieille dame et Guétary (By Strauss), ou son numéro avec les enfants (I Got Rhythm) ont une gentillesse, mais aussi une platitude et une convention qui nous semblent appartenir bien davantage à l’univers de Kelly qu’à celui du cinéaste de Yolanda and the Thief (1945) et de The Pirate (1948). Minnelli en était vraisemblablement conscient. En 1964, il nous avouait que les tableaux peints par Kelly étaient «très ordinaires, mais il n’était pas dans nos intentions de faire penser que Jerry Mulligan était un peintre de talent.»

La transition entre le bal des «Quat’z’arts», bruyant et désordonné, et le ballet où Kelly imagine sa quête de l’être aimé dans un Paris dessiné par les peintres, est assurée par un passage du noir blanc (les costumes du premier bal) à la couleur (les fantasmes de Kelly).

Mais laissons Minnelli en parler lui-même:

«Au début de la séquence Gene contemple Paris d’un balcon de Montmartre, son esprit est vide dépourvu de couleurs, telle dessin en noir et blanc qu’il a tracé sur le dos d’un programme. Des pensées confuses et des sentiments contradictoires assaillent son esprit, créant un kaléidoscope d’images, symboles d’espoir et de désespérance… Paris surgit devant lui, mais toute sa couleur a disparu. C’est une cité inconstante qui vous enchante, puis se rit de vous. Soudain, l’image se pare de couleurs éclatantes et l’esprit de la ville se fait de nouveau présent. À cet effet, nous avons utilisé deux dessins identiques – l’un en noir et blanc, et l’autre en couleurs – placés sous un angle tel qu’ils puissent se refléter dans le miroir noir central, notre point de tournage. Le dessin en noir et blanc était d’abord illuminé, puis apparaissait le dessin en couleurs – avec Gene de face – chaque fraction de couleur éclaboussant l’image pour restituer l’esprit de la cité. C’est un carnaval étrange et bruyant…»

Vincente Minnelli

Dans ce «carnaval», le spectateur retrouve une place de la Concorde de Dufy, un marché aux fleurs de Renoir, une rue déserte d’Utrillo, un parc zoologique du douanier Rousseau, des personnages de Toulouse-Lautrec, une place de l’Opéra de Van Gogh.

«Nous avons essayé de dégager le style de chaque artiste et cherché un style correspondant dans les fragments de la partition de Gershwin» a expliqué Gene Kelly. «Par exemple ce passage exécuté par les cuivres ne pouvait évoquer que le «Chocolat» de Lautrec, et nous fûmes tous d’accord pour trouver que le «Walking theme» s’adaptait très bien au style léger de Dufy. Notre préoccupation était de trouver une équivalence musicale au style authentiquement primitif d’un Rousseau, style qui ne s’harmonisait que d’autant moins à une certaine sophistication de la partition! Mais nous n’avons pas triché; nous avons conçu la danse des claquettes comme hommage à la fête de l’Indépendance américaine, à la façon de George Cohan, en jouant contre le thème musical, tandis que la fête parisienne déroule ses fastes tout autour…»

«An American in Paris» - Gene Kelly et Leslie Caron

Jamais encore un ballet n’est apparu aussi artistique et aussi intelligent que celui-ci, tourné en quatre semaines pour un peu plus d’un million de dollars. Alors que le reste du film souffre d’influences contradictoires, le ballet final marque une parfaite osmose entre le goût pour le rêve de Minnelli et la volonté de Kelly d’imposer sa propre marque. Leslie Caron lui donne d’ailleurs parfaitement la réplique, incarnant au cours de cette fuite à travers Paris le symbole d’un amour – presque – perdu. Bien que tourné en studio, le film témoigne aussi de la passion de Minnelli pour Paris où se situeront plus tard deux de ses plus beaux films, Gigi () et The Four Horsemen of the Apocalypse (1962).

.png)

.png)