Prix de la Critique 2016 – Meilleur Seul en scène

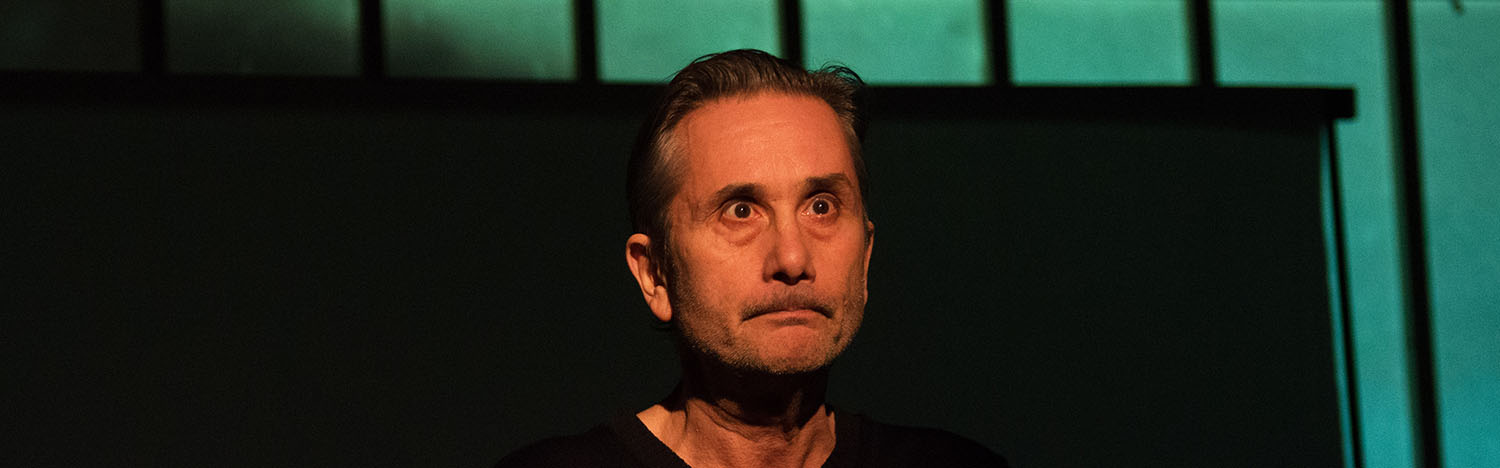

Cinq ans auparavant, il tue sa femme. Dans cette autobiographie, un des plus grands esprits de son temps, Louis Althusser, interprété par Angelo Bison, tente, mais en vain, de comprendre avec une honnêteté effarante un geste à jamais incompréhensible. Une performance à la frontière entre folie et hyper-conscience. À la place fragile où, en réalité, sont tous les Hommes. Ce spectacle a reçu le Prix de la critique du meilleur seul en scène 2016.

LE 16 NOVEMBRE 1980, VERS NEUF HEURES DU MATIN, UNE FEMME EST ÉTRANGLÉE DANS UN IMMEUBLE DE LA RUE D’ULM À PARIS…

Un fait divers comme tant d’autres s’il ne s’était pas commis dans un des lieux les plus prestigieux de la pensée française et si l’auteur du méfait n’avait pas été un des plus brillants philosophes de sa génération.

L’endroit du crime… Un des appartements de fonction de l’École normale supérieure. L’auteur, un des professeurs de l’établissement : Louis ALTHUSSER. Le mobile… aucun. La volonté de tuer… aucune. La raison… aucune. La justification… aucune. Les circonstances… Un massage matinal, geste habituel de tendresse offert à une compagne à son réveil. Geste qui s’attarde sur une nuque offerte pour devenir geste de mort. Comme si le méfait avait été commis par un homme sorti du temps et entré dans l’inconscience. L’homme ne se souvient que d’une seule chose : l’image d’un visage devenu définitivement immobile. Le massage est devenu étranglement. Il réalise qu’il a, sous ses mains, une morte… Il appelle le secours d’un médecin à qui il peut tout juste dire qu’il vient d’étrangler sa femme avant de tomber dans un état de profonde prostration…

Accès de folie ou crise aiguë d’une maladie mentale ? Le médecin le fait immédiatement hospitaliser. Les autorités judiciaires sont ensuite avisées ; un juge d’instruction est désigné et Althusser voit son hospitalisation confirmée.

Quatre mois plus tard, en février 1981, le magistrat instructeur conclut au non-lieu des poursuites sur base de l’article 64 du Code d’instruction criminelle exonérant de toute responsabilité pénale une personne qui était atteinte au moment des faits commis, d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Louis Althusser a effectivement connu un moment de démence… Il n’est ni emprisonné ni jugé. Mais il reste interné pendant deux ans avant de devoir affronter les défis d’une nouvelle vie et ceux de sa lucidité apparemment retrouvée.

IRRESPONSABLE… ET LA VIE APRÈS ?

LOUIS ALTHUSSER N’EST PAS SORTI INDEMNE DE L’ENFERMEMENT PSYCHIATRIQUE CONSÉCUTIF DU MEURTRE DE SON ÉPOUSE, HÉLÈNE.

Même si les médecins l’avaient estimé apte à exorciser les démons de son passé et à retrouver une vie d’homme libéré de ses entraves mentales, il n’en demeurait pas moins un être blessé. La vérité judiciaire avait fait de lui un irresponsable en ne lui réservant pas le sort généralement fait à tous les meurtriers.

Le brillant philosophe, le fougueux intellectuel du parti communiste, le professeur auréolé de l’admiration de ses étudiants, en était réduit à l’état d’irresponsabilité… Un comble pour un philosophe dont la raison d’exister est de penser pour donner sens aux mots et à la vie. Réduit à l’état d’un malade mental emporté par une crise aiguë de mélancolie… Avoir été déclaré

irresponsable constitue pour lui une insupportable relégation à une condition humaine amputée…

Ainsi dispensé de devoir répondre de ses actes, il éprouve un lancinant sentiment d’exclusion sociale et morale dont il s’explique avec maîtrise et froide lucidité dès les premières pages de « L’Avenir dure longtemps » (LDL).

C’est une des raisons pour lesquelles il a décidé d’écrire… Reprendre la parole qui lui a été ôtée… Écrire pour essayer d’explorer son passé, pour aller sans concessions, à la découverte de l’homme qu’il est vraiment. Révéler un être formaté, rendu inapte au bonheur par peur des autres et que la moindre contrariété pousse dans la dépression avec comme retraite échappatoire l’hospitalisation psychiatrique.

Le non-lieu prononcé le 2 février 1981 dans l’affaire du meurtre d’Hélène lui fait écrire : « Le destin du non-lieu, c’est en effet la pierre tombale du silence… » Reconnu coupable, - assassin normal voudrait-on dire -, il aurait été l’objet d’une procédure qui bien qu’infamante, n’aurait pas violé sa dignité. Arrêté, mis en garde à vue, inculpé, il aurait franchi toutes les étapes que la société réserve aux meurtriers. Renvoyé devant une Cour d’assises, son geste aurait été mis en exposition. Il aurait entendu les plaintes de la partie civile, les accusations du Ministère public ; il aurait fait entendre sa défense, ses regrets aussi. Il n’aurait pas échappé à un réquisitoire probablement implacable de l’Avocat général ; il aurait entendu une condamnation. Une condamnation qui lui aurait rendu une dignité d’homme devant affronter le prix d’une dette envers la société.

Au lieu de cela, dispensé de la dramaturgie des Assises, il échappe au sort généralement réservé aux hommes. Il disparaît sans bruit dans un hôpital psychiatrique… Enfermé pour un temps non défini sous une camisole chimique. Sort

indigne à ses yeux. Discrimination inacceptable d’autant plus que si le condamné de droit commun est privé de liberté ; il peut toutefois envisager la fin de sa peine et donc l’extinction de sa dette sociale. Et ainsi retrouver une forme de dignité. L’interné, lui, ne connaît la durée de sa peine… Seule la guérison si tant est qu’elle survienne, lui ouvrira les portes de son enfermement. La liberté, si elle est retrouvée au bout d’un temps incertain n’effacera jamais le fardeau de l’irresponsabilité. « Même libéré depuis deux ans de l’internement psychiatrique, je suis pour une opinion (publique) qui connaît mon nom, un disparu… Ni mort, ni vivant, non encore enterré mais sans œuvre… » (LDL p. 41)

Althusser se dit condamné à vivre avec, sur les épaules, le poids d’une affaire jamais terminée. La difficulté de croiser le regard des proches, qui ne comprennent pas, qui doutent, qui ont peur de la récidive, de la rechute. La crainte de voir les médias s’interroger à l’occasion de son retour à la vie sur la pertinence de la déclaration de non-lieu au nom d’une irresponsabilité médicalement reconnue.

POURQUOI AVOIR ROUVERT LE LIVRE

UN ARTICLE DE CLAUDE SARRAUTE, DANS « LE MONDE » RÉVEILLE SA DOULEUR ET LIBÈRE SA PAROLE.

Les choses se sont passées très vite avant que la nouvelle du meurtre soit colportée. Le médecin de l’ENS, constatant l’état de confusion d’Althusser au moment où il fait appel à lui, le fait immédiatement hospitaliser à la clinique Sainte Anne en dépit des usages qui auraient voulu, vu la scène de crime, qu’appel fut d’abord fait à la police. Il aurait été ainsi dû être mis en garde à vue et présenté à un juge qui aurait pris toute décision adéquate, soit son inculpation et sa mise en détention pure et simple ou son internement. Cette entorse à la procédure en matière criminelle avait d’ailleurs à l’époque provoqué la colère d’Alain Peyrefitte, ex-normalien et Ministre de la Justice qui fit savoir

et qui laissa entendre qu’Althusser avait été le bénéficiaire d’un regrettable traitement de faveur. Mais la conviction de la Médecine fut évidemment plus forte que l’humeur du Ministre Garde des Sceaux.

Dans la journée, l’Agence France Presse s’empare de cette affaire, à priori banale mais qui prend une dimension toute particulière par la personnalité de l’auteur des faits et par l’endroit, la prestigieuse ENS, où ils ont été commis.

Après deux ans d’internement psychiatrique, Althusser retrouve toute sa liberté et il découvre l’émoi et les commentaires qui ont suivi son acte. Car pour d’aucuns, l’occasion fut alors trop belle de porter un coup à un philosophe remuant et parfois trop dérangeant. Le crime commis par un philosophe permettait de discréditer la philosophie. Le crime commis par un

professeur de l’ENS permettait de discréditer un établissement qui abritait, surtout dans sa section philosophie, quelques penseurs pas toujours politiquement corrects. Le crime commis par un militant communiste, permettait aussi de jeter, par un raccourci un peu facile, l’opprobre sur le parti communiste lui-même.

Certains journaux s’interrogent sur le fait qu’un « fou » puisse enseigner la philosophie à des générations de futurs professeurs qui ne manqueront pas de devenir les prosélytes d’une pensée contestataire « polluant » la pensée de leurs élèves. D’autres expliquent son hospitalisation immédiate par une protection à peine voilée de l’intelligentsia parisienne. Ces questions, ces interrogations à peine déguisée, Althusser ne les a ni lues ni entendues. Son internement le mettait à l’abri… Et pour des raisons strictement médicales, tout était filtré autour de lui et les visites rares et sélectionnées pour éviter tout choc émotionnel et toute replongée dans ses angoisses et ses phobies.

Cet isolement n’a cependant pas effacé les circonstances de la mort d’Hélène de sa mémoire. Et encore : « C’est sous la pierre tombale du non-lieu, du silence et de la mort publique que j’ai été contraint de survivre et d’apprendre à vivre… » (LDL, p. 46)

Mais quelques lignes d’un article de presse devait faire remonter ses souvenirs à la surface et le replonger dans ses angoisses. En mars 1985, un sordide fait divers avait horrifié l’opinion publique. Un japonais, devenu anthropophage, avait tué une jeune hollandaise à Paris, l’avait dépecée et rangée dans un surgélateur afin de satisfaire à ses pulsions. Il fut déclaré irresponsable pour des raisons psychiatriques évidentes sans provoquer de mouvements d’indignation. On se trouvait devant l’acte d’un quidam frappé de folie.

Pour le médiatique Althusser on était dans un autre registre ; ce que Claude Sarraute ne manqua pas de souligner dans un article du « Monde » du 14 mars 1985 : « Nous, les médias, dès qu’on voit un nom prestigieux mêlé à un procès juteux, Althusser, Thibault d’Orléans, on en fait tout un plat. La victime ? Elle ne mérite pas trois lignes. La vedette, c’est le coupable. » (cité dans LDL, p. 46) Cette simple allusion à son « affaire » ravive ses angoisses… Voilà qu’elle est publiquement sortie de l’oubli, remis en cause, jeté en pâture décrit à nouveau comme coupable alors que la médecine l’avait absous. Replacé au premier plan d’une affaire dans laquelle il n’avait jamais eu

l’occasion de s’expliquer puisque privé de procès public. Il allait donc parler… enfin. En quelques semaines, « La Vie dure longtemps » était écrite… Pour n’être finalement publiée qu’après sa mort.

LES BLESSURES DE L’ENFANCE

LA FAMILLE ALTHUSSER… UNE FAMILLE BOURGEOISE, AISÉE, BIEN SOUS TOUS LES RAPPORTS MAIS ATTEINTE D’UNE PROFONDE MISÈRE AFFECTIVE.

La mère de Louis, née Lucienne Berger, était fiancée à Louis Althusser, aviateur disparu dans le ciel de Verdun en 1917. Un an plus tard, encore plongée dans un deuil qu’elle ne fera jamais, elle épouse son frère Charles. En quelque sorte une histoire d’amour par défaut dont naissent deux enfants : Louis et sa sœur Georgette.

Louis décrit son père qui le terrorisait, comme un homme intelligent, - une brillante carrière dans le monde de la banque -, toujours distant, bougon,

silencieux, peu attentif aux siens et surtout souvent. De sa mère, il garde l’image « d’une mère martyre sanglante comme une plaie » (LDL, p. 57)

Une mère qui, écrit-il, ne l’aime pas et ne voit à travers lui que le fantôme du fiancé disparu mais dont il essaiera de gagner l’amour par séduction. « Je me sentais accablé de ne pas exister par moi-même. J’ai toujours eu le sentiment qu’il y avait maldonne et que je n’étais vraiment pas moi et que ce n’était vraiment pas moi qu’elle aimait ni même regardait » (LDL, p. 72)

Obnubilé par son désir de séduction, Louis s’efforce d’être le fils parfait, l’élève assidu toujours premier de classe, enfant solitaire coupé des jeunes de son âge par une mère qui fuit les contacts de la vie hantée par ses phobies, - les microbes -, et la peur d’être agressée dans son intégrité physique : « Je n’existais que dans le désir de ma mère, jamais dans le mien, inaccessible » (LDL, p. 77)

Voilà donc un regard à la fois lucide et cruel sur un début de vie qui laissera à l’évidence des traces indélébiles ; une enfance confisquée qui, au lieu de l’épanouir, fait de lui un être ambigu privé de son épanouissement propre et toujours contraint de donner le change pour séduire une mère qui, à son estime, ne voit en lui que le fantôme du fiancé disparu, son oncle Louis. « On peut alors reconstituer et peut-être comprendre la contradiction ou plutôt l’ambivalence dans laquelle j’étais, dès le commencement, condamné à vivre. » (LDL p. 74)

UN LOURD BILAN PSYCHIATRIQUE

Louis Althusser partage sa vie entre sa présence continuelle dans les murs de l’École normale supérieure, les séjours dans les institutions psychiatriques où, au gré de ses angoisses et de ses peurs, il retrouve le cocon protecteur d’un univers clos, l’attention des médecins et les soins quasi maternels du personnel infirmier. Plus ou moins longues, parfois des mois, ces hospitalisations le libèrent, du moins pour un temps, de ses tortures psychiques et rendent au monde un intellectuel apparemment régénéré qui s’engouffre alors dans l’hyperactivité.

○ 1938 Première dépression

○ 1947 Dépression grave avec hospitalisation à Sainte Anne où il est soigné pour maniacodépression

○ 1956 Dépression soignée à la clinique « Vallée aux loups » à Châtenay. On lui administre des électrochocs

○ 1963 Hospitalisation à Epoinay

○ 1964 Dépression

○ 1968 Hospitalisation pour tout l’été à la clinique « Eaux vives » à Soissy

○ 1970 Dépression tout l’été

○ 1972/1973 Multiples cures de sommeil en clinique

○ 1980/1982 Sainte Anne après le meurtre

○ 1988 Deux hospitalisations : Soissy et La Verrière

○ 1990 Dégradation de son bilan de santé et décès d’une crise cardiaque

DE QUEL MAL ÉTAIT-IL FRAPPÉ?

LA VIE DE LOUIS ALTHUSSER ÉTAIT PARTAGÉE ENTRE DES PÉRIODES DE DÉPRESSION ET DES MOMENTS DE GRANDE LUCIDITÉ, DE FORCE CRÉATRICE ET D’INTENSE ACTIVITÉ INTELLECTUELLE.

De 1947 à 1980 - date du dernier internement judiciaire, il a multiplié les séjours dans les établissements de soins psychiatriques… Une dizaine sur des périodes qui pouvaient aller de quelques semaines à plusieurs mois. Tout l’arsenal médical lui a été administré : thérapies, psychanalyse, camisoles chimiques de toutes natures, - neuroleptiques notamment, électrochocs aussi. Outre qu’il porte un témoignage sur l’épreuve de l’enfermement quand elle rentre dans le champ de la conscience, il s’efforce tout au long de son dernier livre d’expliquer et de définir le mal qui le frappait. Ses médecins lui attribuent des crises de mélancolie… Étymologiquement, le mot d’origine grecque signifie « bile noire ». En grec « melas », noir et « kholè », bile. Les anciens grecs attribuaient déjà à cette « bile noire » les états de tristesse et de désenchantement qui pouvaient avoir des conséquences mortelles.

BIPOLAIRE Le mot a traversé les siècles pour qualifier les états morbides dont souffrait Althusser d’abord appelés psychose maniaco-dépressive et plus récemment « bipolarité ». Cet état pathologique est caractérisé par des crises qui surviennent à espaces réguliers, des cycles, alternant des périodes dites maniaques et des périodes dites dépressives. Les phases maniaques appelées aussi hypomanies révèlent une personnalité exubérante, impulsive, exaltée perdant parfois toute retenue affichant optimisme, goût d’entreprendre au-delà des limites du raisonnable, achetant de manière compulsive et poussée par d’intenses pulsions sexuelles. Le maniaque se sent alors en harmonie avec lui-même et avec ses projets. La phase dépressive est à l’extrême opposé de la précédente. Le malade éprouve une perte de tonus, ressent un dégoût de lui-même, une dévalorisation de sa personne ; les actes du quotidien lui paraissent pénibles ; sa pensée devient confuse et sa libido s’estompe ; il se replie sur lui-même, cherche l’isolement et essaie de se mettre à l’abri du monde extérieur. Le risque de suicide devient réel.

Ce mal peut être expliqué par des causes génétiques mais aussi par des chocs psychologiques qui viennent ébranler la personnalité : facteurs environnementaux, stress, accidents de la vie, - perte d’un être cher -, carences affectives de l’enfance, agressions sexuelles. Dans LDL, Louis Althusser explique très clairement les divers chocs qui ont précédé ses crises de dépression et ses hospitalisations successives. Tenu éloigné des femmes à cause des phobies de sa mère et de sa longue captivité en Allemagne, - il est encore puceau à la trentaine -, sa rencontre avec Hélène, sa future épouse, lui permet de découvrir tardivement sa virilité et sa sexualité d’adulte. C’est elle qui fait les premiers pas en lui offrant un baiser. « Le désir monte en moi, nous fîmes l’amour sur le lit, c’était neuf,

saisissant et violent. Lorsqu’elle fut partie, un abîme d’angoisse s’ouvrit en moi qui ne se referma pas. » (LDL, p. 146) Cette angoisse qu’il ne parvient pas à expliquer provoque en lui un choc qui lui vaut plusieurs mois de séjour à l’hôpital Sainte Anne qui lui laissera un souvenir atroce.

JE T’AIME, MOI NON PLUS

LOUIS ALTHUSSER ENTRETENAIT UN RAPPORT AMBIGU AVEC LES FEMMES. MÊME AVEC HÉLÈNE QUI FUT AVANT D’ÊTRE SON ÉPOUSE, SON INITIATRICE À LA VIE AMOUREUSE, IL SEMBLE N’AVOIR JAMAIS PU S’INVESTIR DANS UNE RELATION ADULTE ET SANS RETENUE.

Ils se sont rencontrés en 1946 après son retour de captivité ; il avait vingt-huit ans ; elle huit de plus. Quand pour la première fois, elle lui passe une main chaste dans les cheveux, il éprouve un étrange sentiment : « Je ne comprends que trop, je fus submergé de répulsion et de terreur. Je ne pouvais supporter l’odeur de sa peau qui me parut obscène » (LDL, p. 144) En fait, ce qui les rapproche, c’est leur profonde solitude. Lui, rentré d’une captivité de cinq ans, isolé du monde depuis l’enfance par l’emprise de sa mère est un solitaire. Hélène, par contre, a une vie déjà bien remplie derrière elle ; ex-étudiante à la Sorbonne, militante communiste, engagée dans la Résistance, elle a fréquenté les milieux du cinéma, - Jean Renoir -, et fut proche d’Aragon et d’Éluard. Toutefois, au moment de leur rencontre, tout le monde semble lui avoir tourné le dos et elle vit dans le plus profond dénuement. « Imaginez cette rencontre ; deux êtres au comble de la solitude et du désespoir et qui, par hasard, se retrouvent face à face et qui reconnaissent en eux la fraternité d’une même angoisse, d’une même souffrance, d’une même solitude et d’une même attente désespérée. » (LDL, p. 152) Althusser est impressionné par la richesse de l’expérience de vie de cette jeune femme juive, ni belle ni laide qu’il vient de rencontrer. Éclairant de lire sous sa plume qu’il ne souligne dans leur rencontre que ce qu’elle lui apporte. « Elle me donnait le prodigieux cadeau d’un monde que je ne connaissais pas dont j’avais rêvé dans l’isolement de ma captivité sur un monde de solidarité, de lutte, un monde d’action réfléchie » (LDL, p. 153) Hélène est profondément attachée à son jeune et beau philosophe ; non seulement elle lui fait vivre sa virilité, le sort de sa coquille mais aussi le révèle à lui-même. Il prend ce qu’elle lui offre mais à le lire, il ne lui apporte pas grand-chose. « Tel fut mon destin et le nôtre d’avoir à ce point réalisé le désir de ma mère que jamais je n’ai pu me recomposer pour donner à Hélène autre chose que cette caricature affreuse d’un don d’artifice hérité de ma mère pour tout amour pour elle. » (LDL, p. 162) L’ambiguïté la plus profonde marque leur relation. L’un et l’autre se rejettent la responsabilité de leur impossibilité d’entrer dans une communication apaisée. Sans mesurer la part de responsabilité de Louis dans leur échec, Hélène se persuade que c’est à cause d’elle que leur relation est plus chaotique qu’épanouissante en se convainquant « … qu’elle n’était qu’un petit animal plein de griffes et de sang, d’épines et de fureur… »

(LDL, p. 163) Et Althusser de décrire « … un couple masochiste incapable de briser le cercle de son dramatique enchaînement dans la fureur, la haine et le déchirement mutuels. » (LDL, p. 163) Parallèlement à cette douloureuse vie de couple, il se lance dans des aventures amoureuses dont il veut faire d’Hélène sinon la complice, le témoin. Ambiguïté toujours quand il affirme que sa plus grande angoisse, c’est d’être abandonné par elle. Ambiguïté encore quand il fuit les femmes après les avoir désirées et séduites. Et si Hélène est restée avec lui jusqu’au bout, jusqu’à la mort donnée, c’est, que malgré les souffrances imposées et endurées, elle l’acceptait comme il l’était.Prisonnier d’Hélène, certes… Angoissé par cet amour offert, peut-être… Meurtrier pour libérer Hélène de son amour dans une crise de totale confusion… On appelle cela un suicide altruiste…

Élizabeth Roudinesco, éminente psychiatre et professeure d’Université écrivait : « Pour avoir eu avec Althusser une longue relation d’amitié, durant les vingt dernières années de sa vie, j’ai toujours su que l’explication qu’il donnait lui-même de son acte était beaucoup plus vraie que toutes les interprétations dont on l’avait affublé. Tuer celle qu’il aimait et qui avait tant envie de mourir, au point de ne pas se défendre, fut une manière de la libérer de ce désir puis d’instruire ensuite, par la plume et pour l’éternité, le procès que la justice des hommes n’avait pas pu lui intenter. »

LA PEUR DE L’AMOUR Bel homme, Althusser faisait tourner les cœurs mais non sans risque pour son équilibre psychique. Probablement au faîte d’épisodes hypomaniaques, sans se soucier de la présence de son épouse, il propose à des femmes qui partagent sa table de s’abandonner à des ébats sexuels.

Mais la dépression reste toujours menaçante et elle explose à deux reprises notamment quand Claire, une de ses amies lui propose de partager sa vie et de concevoir un enfant avec lui et quand Carla avec laquelle il entretient une correspondance amoureuse assidue débarque à l’improviste à son domicile parisien. Dans chacun des deux cas, c’est l’hospitalisation psychiatrique qui calme son angoisse.

Faisant allusion aux personnes chargées de le soigner, il écrit : « Sans plus rien craindre du monde extérieur, on exerce enfin la toute puissance d’un enfant enfin aimé de bonnes mères » (LDL, p. 166) Il tente d’expliquer les causes de ses angoisses et pour lui, elles sont de trois natures : d’abord, assez paradoxalement vu ses frasques, la peur d’être abandonné par Hélène ; ensuite la crainte d’être exposé à une demande d’amour qui pourrait signifier une forme d’emprisonnement ; enfin la peur d’être exposé dans sa nudité, homme de rien, d’artifice et d’imposture… On mesure ici l’expression d’un moment dépressif.

Chaque fois que les hasards de la vie réactivent ses peurs, il fuit vers le « cocon » de l’hôpital où il dit se sentir bien, objet de toutes les attentions bienveillantes.

BIOGRAPHIE

Descendant d’une famille alsacienne émigrée en Algérie au XIXème siècle, Louis Althusser est né le seize octobre 1918 à Birmandreis, banlieue sud d’Alger et mort à Verrières dans les Yvelines le vingt-deux octobre 1990. Figure de proue de la pensée marxiste de son temps, il a enseigné la philosophie à l’École normale supérieure (ENS) de la rue d’Ulm à Paris. Son nom est associé au bouillonnement intellectuel qui a précédé les événements de Mai 68 et aussi plus dramatiquement en 1980 au meurtre de son épouse Hélène Rytmann pour lequel son irresponsabilité a été reconnue par le Parquet pour avoir été commis dans un état de démence avérée. Atteint de psychose maniacodépressive, sa vie d’enseignant a été jalonnée de nombreux séjours dans des établissements psychiatriques Après des études secondaires à Alger et à Marseille, il est reçu après Concours à l’ENS en 1939. La guerre interrompt ses études ; il est mobilisé, fait prisonnier durant la campagne de quarante et interné dans un Stalag en Allemagne jusqu’en 1945. Rentré

en France, il reprend ses études à l’ENS où il est notamment l’élève de Jean Guitton, écrivain et philosophe de droite. Il obtient son agrégation en philosophie en 1948 et intègre immédiatement le corps professoral de l’ENS. Poursuivant une brillante carrière universitaire, il est notamment l’auteur d’une réinterprétation de Karl Marx (Pour Marx et Lire le CAPITAL, paru en 1965). Sa réflexion postule que la pensée de Marx est d’abord et avant tout une philosophie en constante évolution est qu’elle n’est figée ni par la révolution soviétique, ni par le stalinisme ni par les partis communistes occidentaux. Entré au PCF (parti communiste français), en 1948, sa conception d’un communisme évolutif lui vaut quelques solides oppositions au sein du Bureau du Parti, notamment avec Aragon et Roger Garaudy. Sa critique vis-à-vis de l’appareil n’a pas de cesse ; opposé à l’abandon par le PCF de la notion de « dictature du prolétariat » il publie en 1978 un « Ce qui ne peut plus durer dans le parti communiste » qui complique s’il en était encore besoin ses rapports avec l’Appareil. Sûr d’avoir raison seul contre tous, retranché dans un isolement total, il vit selon son désir d’opposition farouche sans jamais démissionner tout en restant dans le confort de la structure d’un parti protecteur. Manifestation évidente de son éternelle ambiguïté. Toute sa vie, Althusser a toujours cherché le confort d’un cocon protecteur. L’ENS, son éternel refuge de 1948 à 1980, année du meurtre d’Hélène, les institutions psychiatriques… le Parti… À sa mort, Jacques Derrida dira de lui qu’il fut un des grands philosophes de la deuxième moitié du 20ème siècle…

CE QUE DISENT DE LUI SES ANCIENS ÉLÈVES

Bernard Henri Lévy

« C’est étrange quand on y pense, que cet homme ait eu une telle influence alors que ses livres furent si rares, si minces, constitués d’articles eux-mêmes trop brefs et hâtifs… Et pourtant, oui, l’influence fut colossale. »

Étienne Balibar

« Il avait un talent particulier pour instaurer un climat d’égalité et pour stimuler le désir et les capacités intellectuelles de ses élèves alors qu’il avait, par définition, plusieurs longueurs d’avance en philosophie et en politique. »

Jacques Rancière

« C’était un enchanteur qui avait un extraordinaire rayonnement personnel et qui se livrait à des improvisations théoriques fulgurantes.

SON SLOGAN FAIRE BOUGER LES CHOSES !

FAIRE ENTRER LA PHILOSOPHIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE…

Althusser était persuadé que la philosophie des philosophes qui débattent entre eux avec des mots convenus connus d’eux seuls et selon une dialectique comprise par eux seuls, n’avait pas de grande raison d’être. Il fallait qu’elle s’ouvre à l’ensemble de la société pour devenir un ferment de progrès sinon de révolution.

En 1968, avec quelques autres grands noms de l’ENS, il imagine d’ouvrir un cours à l’intention des scientifiques. Dans le prospectus de lancement qu’il signe, il est question d’une introduction à la philosophie pour non philosophes… Mais pas n’importe quelle philosophie… Une philosophie qui devienne prise de position sur le monde, qui intervienne dans le débat public et surtout dans le processus de lutte des classes. Il écrit : « Arracher la philosophie au statut de discours spéculatif dont la matière abstraite, ésotérique et desséchée n’était accessible qu’à des professionnels de la chose se disputant entre eux à la manière des clercs médiévaux. »

L’expérience est un plein succès. L’affluence du public est telle que les cours doivent être donnés dans la grande salle des fêtes de l’établissement… La rue d’Ulm où se trouve l’école est envahie de voitures : y stationner est impossible les jours de cours… Les auditeurs qui n’ont pas pu trouver place dans la grande salle écoutent debout dans les couloirs.

Tout cela se passe début Mai 68 et contribue au bouillonnement d’idées qui débouchera sur la désormais célèbre contestation étudiante devenue une quasi insurrection et sur une crise majeure qui fait vaciller, pour un temps, le pouvoir gaulliste. Althusser exulte… Le philosophe communiste passe enfin à

l’action. La philosophie quitte un terrain jusque-là réservé pour, croit-il, s’adresser aux masses par le biais des intellectuels dont la mission est désormais de « faire bouger les choses » selon la formule souvent écrite par Althusser lui-même après avoir été initiés aux arcanes de la dialectique et de la pédagogie.

Commencés en novembre 1967, les cours prennent fin en avril 68 à la veille du déclenchement de la révolte étudiante qui, à certains égards s’est alimentée des enseignements de la rue d’Ulm…

Il y a comme un cousinage entre le « ce n’est qu’un début, continuons le combat » des insurgés du quartier latin et le « il faut que cela bouge » d’Althusser et de ses acolytes.